谭婧

谭婧一直痴迷于以气味为媒介,深入叙事的空间可能。此次,她在天线的线的个展“蜜池缱”从中国南方城市独特的地理与文化语境出发,试图以具体的材料语言,掘出一脉湿润的情感根系。

展览从《蜜场(闺房)》(2025)开始,艺术家着意于陶瓷这一材料不常被关注的渗透性。此特性与艺术家精心撒落在陶土面板上的几片颇为凄美的花瓣形状的香料形成呼应。在展期中,部分花瓣会被持续地点燃,幽芬的情愫随烟弥漫,在面板上留下难以预测的痕迹——焚花这一行为似是对叙事主体的释放与传播,也开启了谭婧对明清文学中的欲望在多重感官上的回溯和重构。

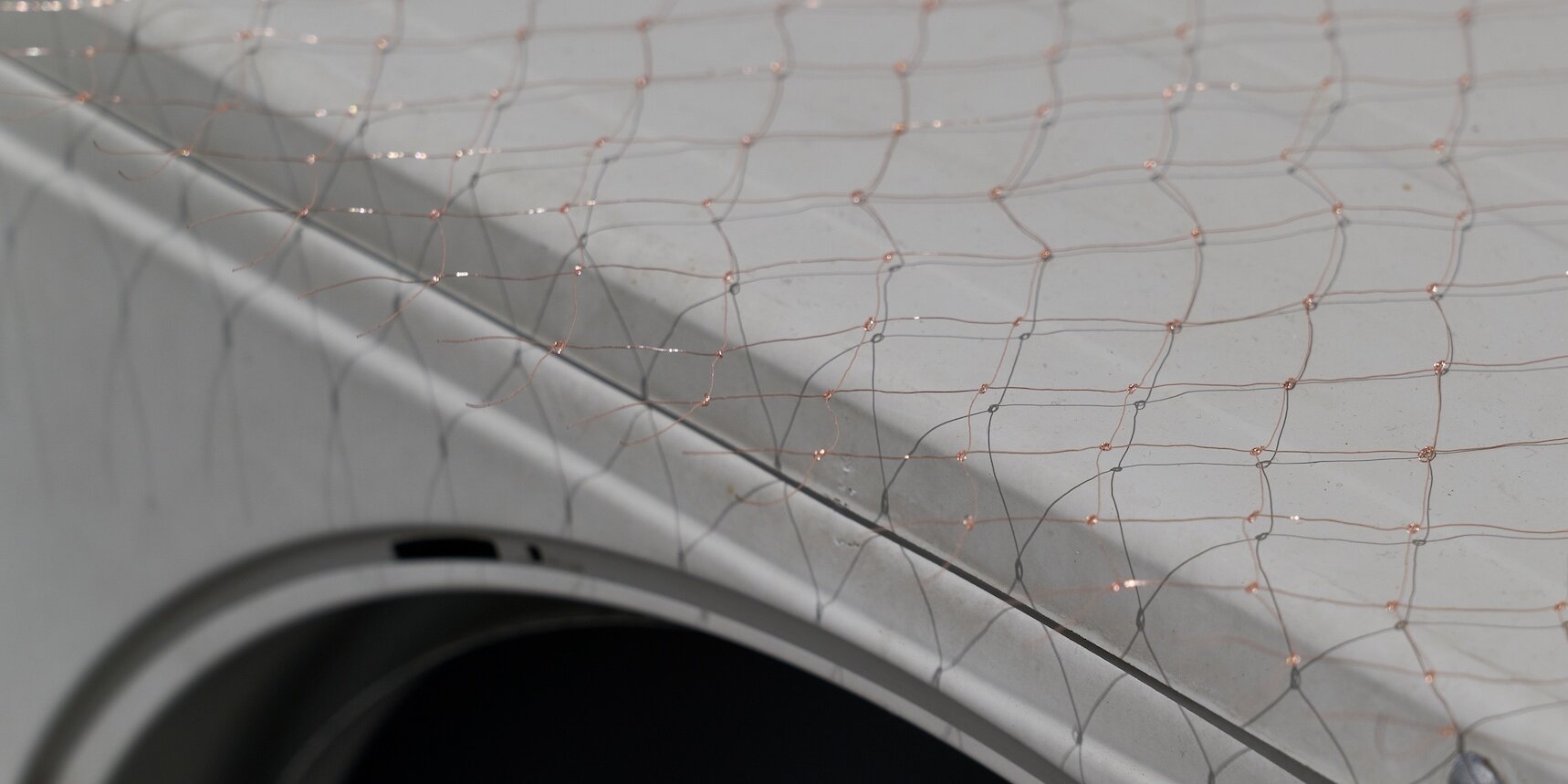

艺术家此前在潮汕地区走访期间,当地的铁艺窗花、供中老年人幽会共舞的“黑舞厅”内饰都为她探索“欲望”如何在文学以及空间中被塑造提供了灵感。但我们在占据展厅主要位置的“窗扉”(2025)系列里看到的,却并非对这些文化符号的直接挪用。艺术家以油纸为核心媒介(其独特的渗透性与《蜜场》里的陶瓷材料形成呼应),在空间中构建了一种“藏”与“露”的视觉辩证:油纸上的窗花纹样并非简单地附着其纸表面,而是仿佛被嵌入材质内部,呈现出一种悬浮于虚实之间的曖昧状态。这种雾中看花的效果,被该作所使用的催情香油(据称最早是由艺术家与韩国的Moho