李燎

艺术家李燎3月6日于策展人张冰策划的“9平米美术馆”中还原了他家中洗手间外阳台的一个角落,作为他的展览"夏家英”的一部分。当着众多前来参加开幕式的观众,李燎蹲下身在阳台上抽了一根烟。在那一根烟的工夫里,他和现在差不多所有的人一样,在手机上刷微信。之后,他小心翼翼地把烟灰弹进阳台上的水漏,掐了烟,站起来,向大家宣布表演结束。表演现场的墙上有一行红色的字,一张蛇的照片,和一个视频,视频上的那个女人叫夏家英,就是这个展览的名字的由来。对于这个展览,艺术家进行了如下的阐述。

夏家英是我母亲,她是一个勤劳简朴的城镇女人。去年我们生了孩子,请我母亲来帮忙照顾孩子,她就来深圳和我们住了几个月。这个作品就是在她和我们住在一起的这段日子里发生的一些事的记录。我妈来了深圳后很快就开始报怨各种各样的不好,不习惯。比如她跟我说:国博园有蛇,不要去。听到这句话后我就去天天等待那条蛇,有一天终于等到了,不过蛇已经死掉了,我就拍了段视频。那时候我有做作品的冲动,正碰上我妈在,就有了这个作品。我每天让我妈在录相机前拍她从睁眼到闭眼的过程,拍完了才会去做别的事。

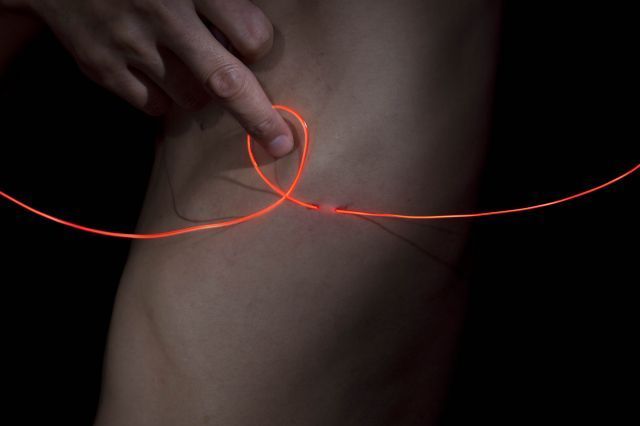

抽烟这个行为也是我妈和我们住一起后生活发生的改变。以前我随便在家里抽烟,我妈来了后,我不想让她知道我这个坏习惯,所以就到处找地方,躲着她抽烟。卧室、洗手间都试过,都会遭她疑问,最后是在洗手间外面的一个小阳台上,找到了我在家中可以抽烟的角落。我每天晚上蹲在这个角落里抽根烟的时候,要很小火地把烟灰进下水道里。