陆平原

陆平原1984年出生于金华,现生活工作于上海。他的个展“惊奇的发现”于2015年3月21日在没顶画廊开幕。这次展览延续艺术家一贯的“讲故事”方法,展出最新创作的故事以及围绕故事的一系列惊奇发现。展览将持续到5月17日。

我为这个展览写了八个新故事,其中六个故事是创作的,两个是和我亲身经历有关的:一个是《惊奇的报答》,一个是《薛定谔的妈妈》。《惊奇的报答》里这个老头教了我一个特别笨拙的方法。很多艺术家面对现成品的时候可以非常轻易地把它变成作品,但盯着一个东西看二十四个小时,这非常非常累,但我还是尝试了。刚开始觉得这个方法挺浪漫的,想要去看一些云啊或者更大的东西,但当你开始真正盯着看的时候,你发现是不现实的,眼睛和脖子都可能受不了。所以我选择了一些得来比较容易,能在室内看的东西来做作品。

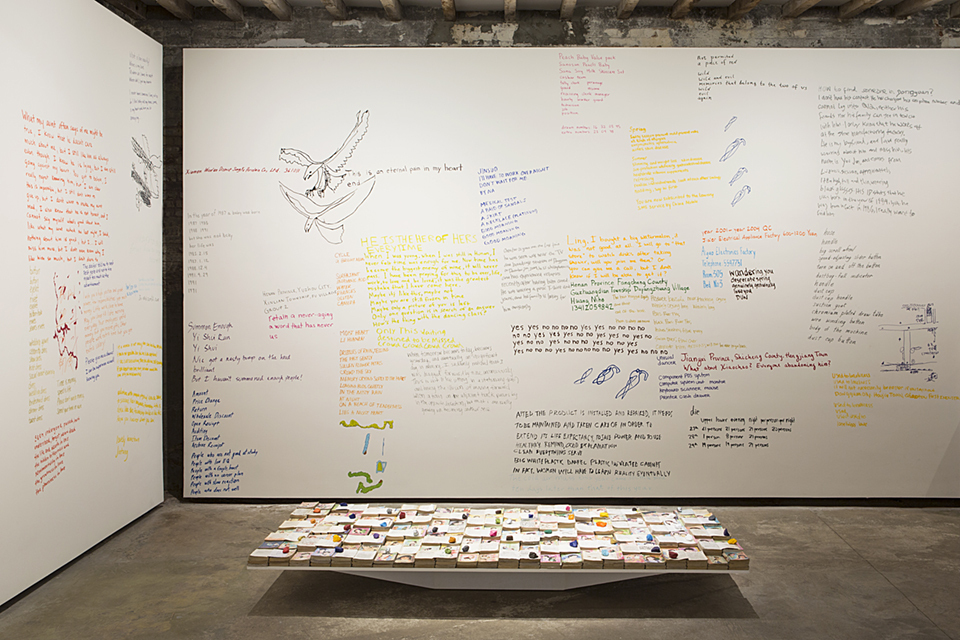

墙上的门每一扇背后都有一个秘密——我认为有秘密的人才会装门,为了遮盖一些事情。这些门都是我从不同人家里搜集来的。如果有人收藏这个作品的话,我会给他钥匙,希望他把门安装在家中,安静地镶嵌在墙上,从此以后不要再打开,因此这个作品的标题叫《不要打开它》,像一个忠告。很多童话里有这样的桥段:里面的角色被警告不要打开一扇门,否则……而画廊中央这些物件不算是故事的证据,而是伴随我整个创作过程自然出现的东西,有的是故事的开始,有的是我和故事的关系。故事本身是作品,我不会在一个故事之外再做一些物品来证明故事的存在。自画像和门一样,我希望那个作品自身就是一个故事:以后无论我长什么样,那张画就会变成什么样,是个未完的故事。