沙迦见闻

第12届沙迦双年展以“过去、现在、可能”为题。在任何一个历史悠久的发展中地区,这个题目算是安全保险。“过去”,意指沙迦的古老文化遗产,“现在”,则在城市化进程当中若隐若现,而“可能”是什么?双年展的口号是拒绝乡愁、卸下历史的重负——感觉可以是一切,但不要迂腐。策展人Eungie Joo邀请了51位艺术家,其中三分之二为双年展专门创作了作品,这是本届沙迦双年展的亮点。这些作品都是“可能”的一部分,或者说理论上都带有对一个城市可能性的关切。(到沙迦住处时是凌晨四点,穿白袍的酒店接待不慌不忙,柜台前还有一位日本男人,比我早到,长发眼镜尖皮鞋,他边办入住,边踱来踱去,偶尔若有所思地重复接待人的问题,他办入住的样子如此煞有介事一丝不苟,有点像贾木许电影中的人物。酒店有些老,宁静里又有点疯狂。当我终于躺下补觉时,已经听到城市上空隐约传来的祷告声。)

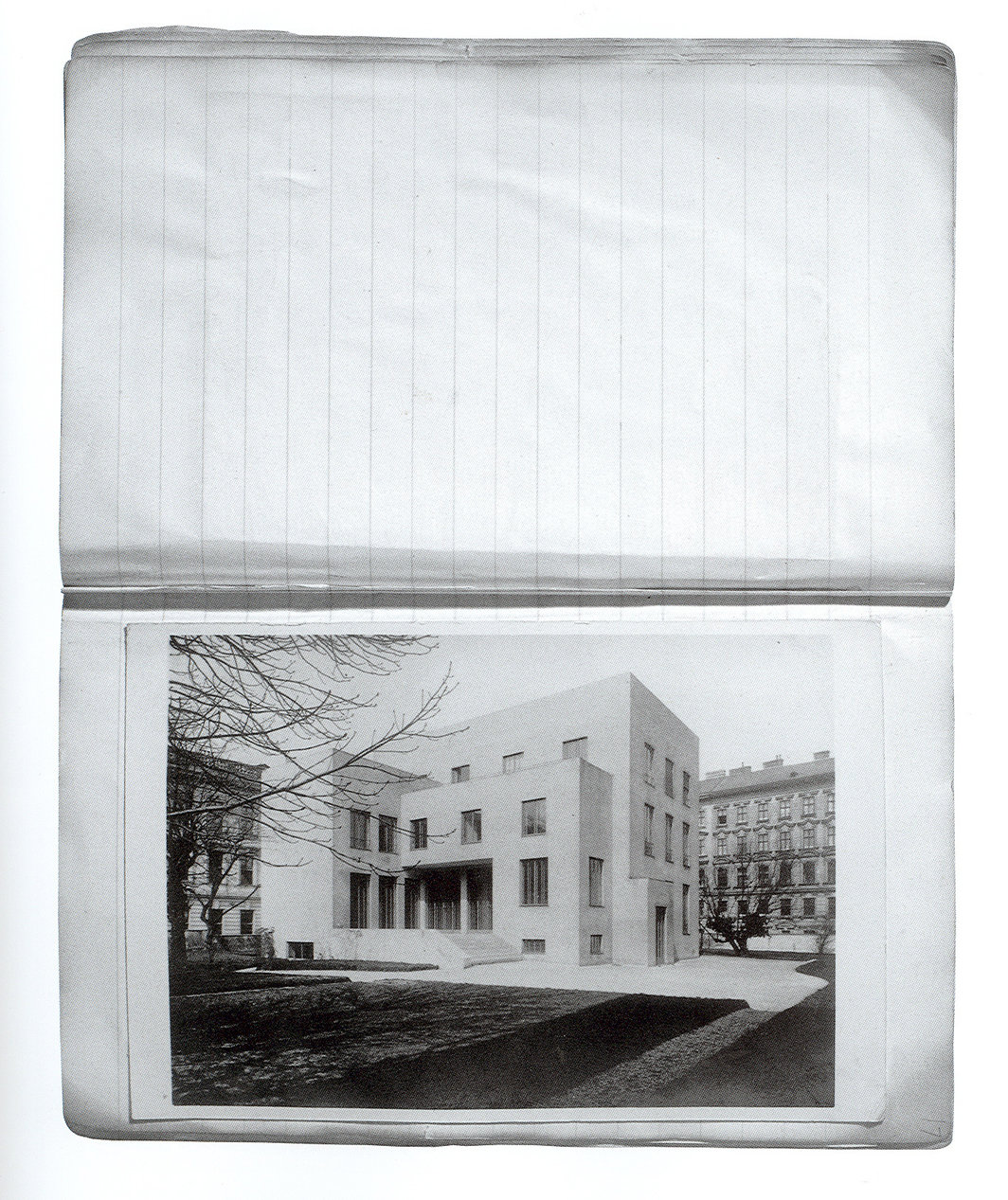

双年展主场地在沙迦古城区,古建新建揉合在一起,大大小小高低错落,古院墙以珊瑚砌成,把海的意象引入沙漠。当然如今的沙迦城区已经不再是沙漠了。外面烈日灼人,海风湿粘,室内阴凉沁人皮肤。来自不同清真寺的祷告声在耳边重叠。这些直观感受也在悄然形成双年展的语境。展览更强调作品间的对话,而非艺术家的独一性。在沙迦美术馆狭长的走廊式空间中,Boem Kim(韩国)、徐坦以及Abdul Hay Mosallam Zarara(巴勒斯坦)被串连在一起。Boem