魔鬼在细节里

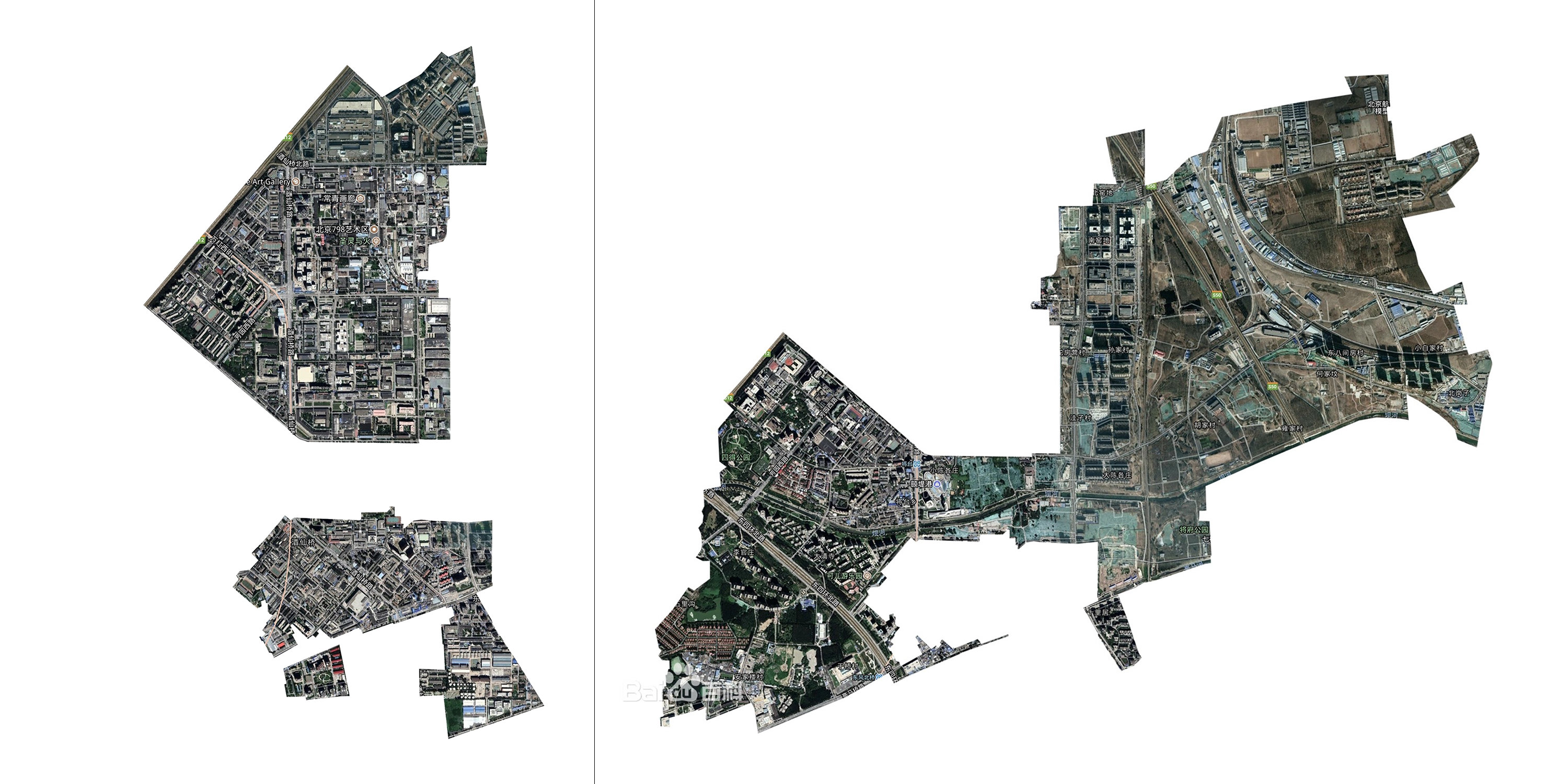

我是将台居民。在北京的艺术从业者不会对将台很陌生,作为紧挨798所在地酒仙桥街道的乡,将台和酒仙桥的辖区形状如同榫卯结构里的榫头和卯口,真正是你中有我、我中有你的关系。虽然面积不大,但两个地区的生活、工作和消费空间却极端稠密、多元且混杂。如果一个人骑自行车从798的西门出发一路向南,他将在三公里辐射范围内看到千人涌动的大卖场和数不清的路边小饭店,上世纪七十年代开始形成的涉外商圈丽都(如今在那里连行道树盖板上都刻有“lido”的标志,仿佛独立的小王国),浑身上下散发着九十年代气息、地处酒仙桥本桥附近的“老北京”百分百鞋城,港资企业太古地产开发的商业综合体,动辄数千万一套的明星小区“上东”板块,大片始建于上世纪中期、原为各种社会主义工厂(包括798)职工宿舍的苏式老公房,用斑马纹伪装到牙齿的未上市路试车,贴满胶条、横行霸道的“老头乐”,毗邻使馆区的“豪盘”霄云路8号,等等……

三公里比王梆在其新书《贫穷的质感》(