卡特琳娜·格劳斯

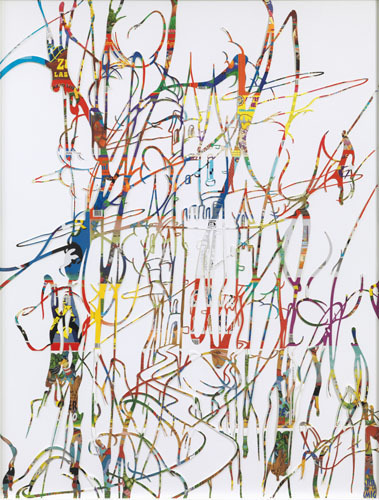

柏林艺术家卡特琳娜·格劳斯(Katharina Grosse)以巨大的装置作品而著称,这些作品探索的是绘画如何在一个扩张的领域内发生作用。在此,她讲述了迄今为止最具雄心的项目《更上一层楼》(One Floor Up More Highly),展览于12月22日在MASS MoCA开幕。而她目前的新画作在Santa Monica的Christopher Grimes画廊和马德里的Galería Helga de Alvear展出,1月8日结束。

Mass MOCA的大空间非常不一般。很长又很宽,两边都有窗户,所以大量的光可以照进来。我已经做了一件填充整间屋子的作品,但人依然可以在夹楼里穿行,从那里可以往下看到它。所以,当人们穿过这件作品时,或者从上面往下看,都能看到整件作品。

我使用的是用带电电线切割的大塑料泡沫。看起来有些像削尖了的铅笔。之前我一直很好奇用电线切开塑料泡沫将会产生什么样的效果。CAD很难做出那种好玩的貌似数学符号的形状。除非你手工分割,否则很难在里面打洞或回转。通常情况下,我在塑料泡沫上涂涂抹抹,然后用环氧树脂和玻璃纤维将它们做成薄板,以便能固定住,这样就非常坚实耐久了。但碾压时,所有的剪裁和线条都没有了。塑料泡沫的白色极为美观,所以在这件装置里,这些大块都没有上色,很耀眼,就如水晶之光一样,与白色的墙面浑然一体。

它们堆积在一起,周围都是成堆的上色的土壤,