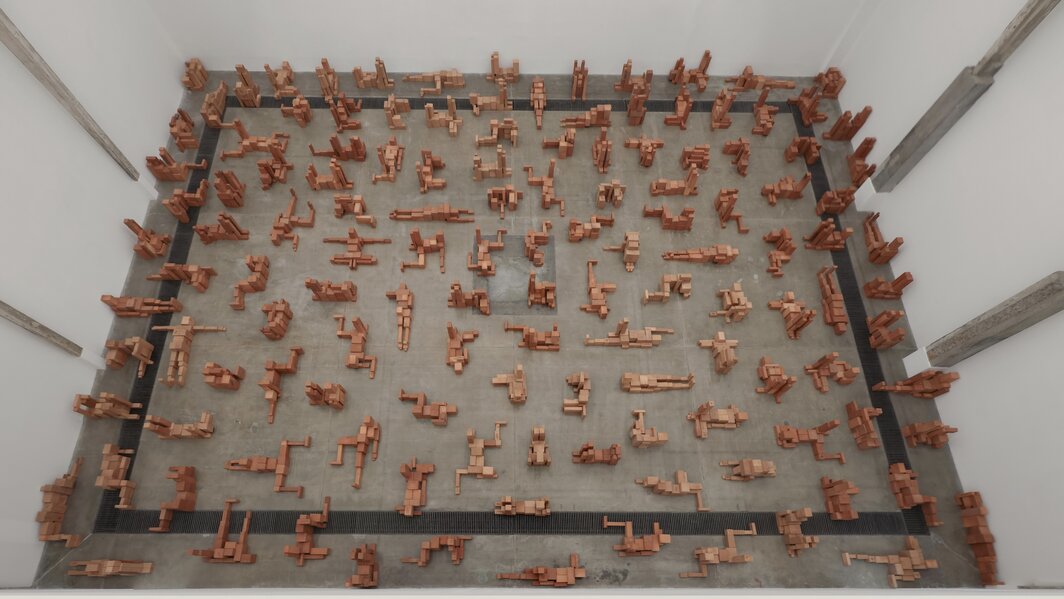

安东尼·葛姆雷,“栖息之所”展览现场,2024-25. 图为作品《休憩之所II》,2024,132具红砖人形雕塑,尺寸可变. 摄影:黄少丽.

北京

安东尼·葛姆雷

常青画廊 | Galleria Continua

北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区中二街

2024.11.14 - 2025.04.14

人类与所处环境之间的关系一直是安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)艺术实践的核心主题之一。在2003年的中国展览项目“亚洲土地”中,他曾邀请广州象山村数百多位不同年龄的村民用本地粘土捏制了近20万个泥塑小人。这些手工制作、各不相同的小泥人不久后占领了上海红坊一间正经历更新的工业仓库,引人思考人与土地、个体与集体、乡村与城市乃至艺术的生产和观看之间的复杂关系。二十多年过去,中国的城市化进程不断加速。葛姆雷在常青画廊的个展“栖息之所”可以被视为在当下社会语境中对当年“土地”项目所关注问题的一次重访,只不过这次的重点落在了人与人造环境、尤其是城市摩天楼之间的关系。艺术家运用烧制黏土砖(terracotta)及铸铁这两种常见的建筑材料,试图让观众重新感受身体,思考人如何栖身于城市之中。

展览的核心作品《休憩之所II》(2024)由132件真人大小的人体雕塑组成,每一件皆由近30块方形黏土砖用直角堆叠、组装而成,它们散布在常青画廊一楼挑高的敞开空间中,彼此间留有供观众穿梭走动的窄道,共同构建出一个迷宫般的场域。这些雕塑展现了人在休憩、放松状态下各异的姿态:有人平躺,有人侧卧,有人蜷缩,有人弯起膝盖,有人如在瑜伽冥想,有人似在旱地蛙泳,不一而足。然而当你放低视线,又会发现这些人体雕塑仿佛一栋栋微缩城市高楼,楼间的过道就像胡同,连缀起一个城市迷宫,提醒着观众城市与身体之间的互相作用及同位关系。

常青画廊独特的空间结构也丰富了观展体验:当你来到二楼或三楼俯瞰《休憩之所II》时,视角的变化会让人注意到一种集体性:这些人体雕塑就好像在操场上做广播操的学生或某种“休憩奥运会”的图标似地整齐划一。同时,其他观众与作品之间的互动从高处看也一目了然:我看见一位观众模仿雕塑的姿态侧卧下来,重新感受身体。

展览同时展出了《环线》(2022)、《支撑》(2023)等一系列铸铁雕塑作品,它们仿佛组成了某种安东尼·葛姆雷式的“身体—城市”嵌合体。在《环线》中,电路、管道等城市的基础设施与人类的内在循环系统似乎并无二致;而在《支撑》里,倚靠墙壁的身体反而成了类似脚手架的装置。就这样,安东尼·葛姆雷在人与其“栖息之所”找到了共通的机制和借鉴的法则,或者说,一种“相处之道”。

文/ btr