AT Lab:Pass Word

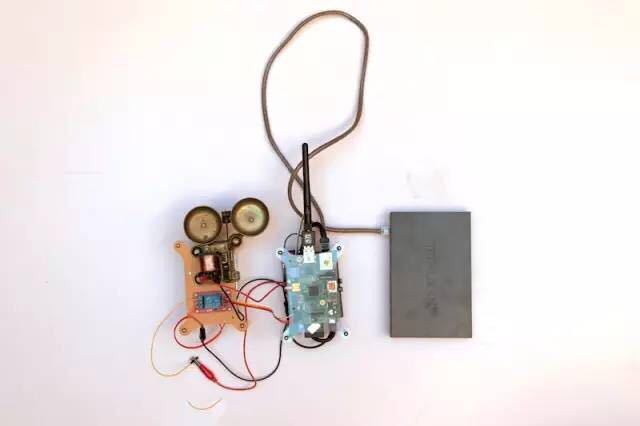

由姚大钧策划,正于拾萬空间展出的“Pass Word”无疑是北京今年秋季展览中最为独特的项目之一,其基于我们生活中每日使用的WI-FI技术以及它承载传播信息的功能与意义。艺术家在展厅中设置了一个被其称为“盆景”的基站,辐射范围20米之内,覆盖展厅。观众于手机浏览器进入showpassword.net,按照简单的指示,无须注册,便可以随意输入不超过30字的任意字句。随后,打开WI-FI设置,便可以浏览到以那些字句生成的WI-FI账户。

这一听上去及看上去都似乎涵义模糊的项目,在视觉上似乎毫无看点,展厅更类似于一个“基站”概念的空间化实践。然而,这也正是由蒋竹韵及朱焕杰组成的小组“AT Lab”的意图之一。在蒋竹韵的创作中,一直存在对于国内“后网络”实践中过于强调视觉与声光电的现场感、却轻视技术一面的质疑。他认为这无疑是利用一个新媒材的表面去重复制作图像或图形,仅仅是将其作为手段加以利用,但本质上无法与传统艺术有所区分。对于他来说,新型媒材的本质在于程序本身结构的开放性,也唯有如此,才能生发出与传统相异的景观,如图像、文字、行为动机、意识等等。正因为如此,他开始与作为程序员的朱焕杰合作成立小组,他们的合作作品试图规避新型媒材直接、单纯指向图像的技术弊端,也可以理解为对于利用新媒材的展览实为“电子装修展”效果的反拨。这也同时构成了机构、策展人及艺术家关于这个展览的另外一个关键意图:寻找并强调新型媒材艺术的核心取向。