Tsaiyun (Rosy-Cloud) Bridge

1986年,比利时策展人杨·荷特( Jan Hoet )在根特市几十户人家的客房里策划了一个名为 “Chambres d’Amis”的展览,在彼时成为重新想象美术馆空间的标志性展览。“chambre d’amis”这个意为“客房”的法语表达为家中的客居空间赋予了一层特别的意涵——“朋友的房间”。如果说“客房”自动划定了“主人”的支配地位和“客人”的从属性,那么“朋友”则似乎对空间有了更多主动权,也与“我”有了更亲密的关联。因为信任、喜欢、需要和分享,“你”入住“我”,成为“我”的一部分。这样,“朋友的房间”里主客不明,它的主体更多是构成“你我”友谊的事件、行动和感觉。

在挪威卑尔根 Hordaland 艺术中心Cici Wu的展览“Tsaiyun (Rosy-Cloud) Bridge / Forget Each Other in the Rivers and Lakes”(彩云桥/相忘于江湖)里,我不断想起这个表达——“朋友的房间”。展览中,Cici Wu邀请了七位在过去一年里与她有着密切交流的艺术家朋友们“入住”,在彼此的相聚和相连之下,一起感受并轻微调整自己与朋友们的时空坐标。

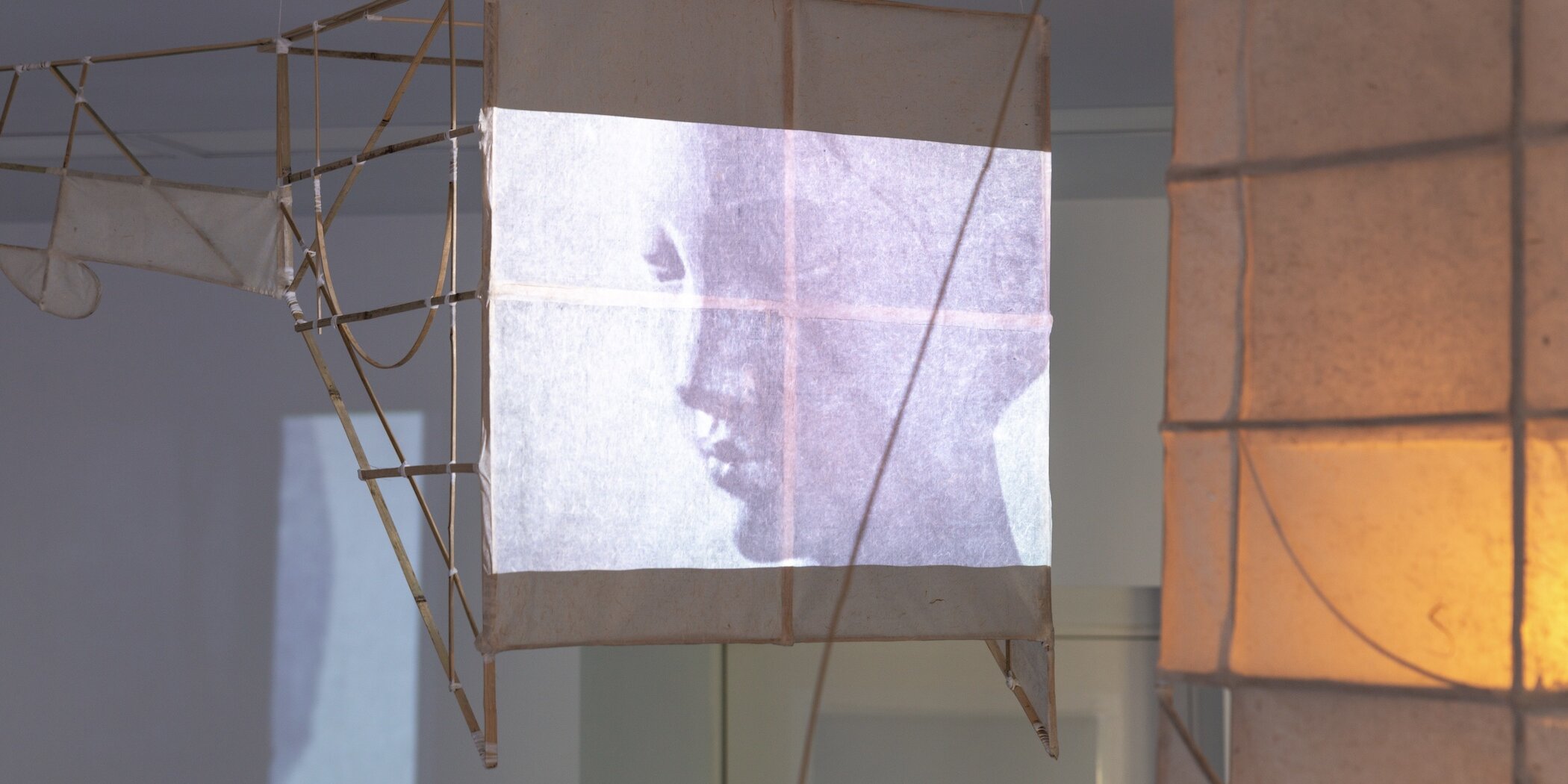

展厅中央的天花板上,Cici Wu用竹片和宣纸悬起一座“彩云桥”,桥身中空,并从中间断开,一台投影仪将录像的光影从桥的一边投射到另一边的截面上。这部不乏中国早期静帧动画气质的录像素材取自艺术史学家高居翰(James