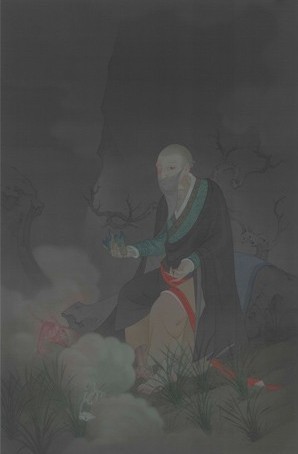

王思顺:真理

王思顺的个展“真理”作为没顶画廊落成后的首展,内容包括了一段关于火的旅程,那些行为、录像、摄影、装置都似乎是这段旅程不同阶段的特异风景。据王思顺介绍,他请一位消防员在某次火灾现场取得一枚火种,将这枚火种燃放在煤油灯里,借此保存起来。艺术家接着策划并履行了这次为期10天、携带火种从北京到上海的车旅。旅途中在私人的加油站罐装一些散装汽油,略有几分随机的播撒并用那枚火种引燃周遭景致。

本以为火灾对社会灾难的指涉会给观众带来沉重的压力和不安,但观看完与展览同名的录像作品《真理》(2014),直觉的体验其实是紧张而陶醉。录像中没有出现人影,只有在大地江川间独自蔓延的火焰:火焰在被太阳烤焦的河北岩石上屹立,火焰在渤海遮蔽薄暮里的朝阳,火焰在山东的黄河河面化为橙色的浪舌,火焰在武汉一座青葱的无名小山上肆意泛滥。王思顺将一个特定的悲剧从形式上保留下来,给予其炫耀的燃料,任其吱吱嘎嘎的四处呻吟,如无数细小的牙齿嚼烂全身,仿佛艺术家也在同观众一起端详某个“欲念”露出的庄严微笑。这来自火灾的种子或许带有都市里聚集的怨气,施虐狂的冲动,盛气退散的粉末,艺术家仿佛在对着某些无法言说的东西进行位于冥想中的复仇。王思顺选择在无人光顾的环境中播撒汽油、释放火种,原因是直白的——不能在现实中酿出愚蠢的灾祸。这是一种在虚空之处燃烧的火焰,只在物质的表面停留,屈服于有限的燃料,憧憬出短暂的沸腾姿势,淘气的对内心弹劾,留下无法抛诸脑后的忧郁,这是不可控现实里的一场空想事件。