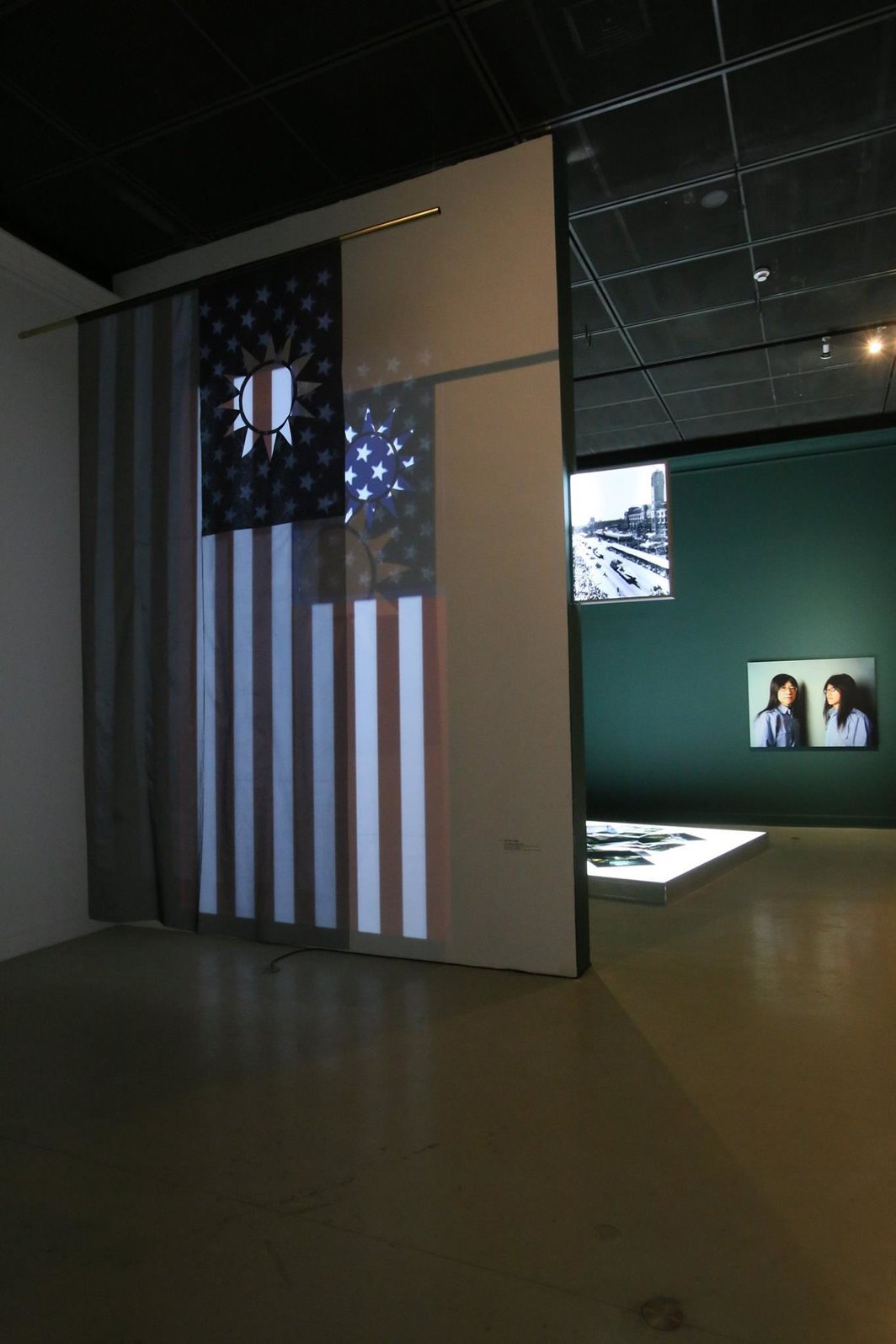

“公共精神”展览现场,2016-2017.

华沙

公共精神

Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle

ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland

2016.09.22 - 2017.01.08

于华沙乌亚兹多夫城堡当代艺术中心(Center for Contempoary Art Ujazdowski Castle)举行的“公共精神”展览,集合了21位主要来自东南亚,中国大陆、香港及台湾地区的艺术家与团体的作品。在回型建筑结构中,展览在布展设计上扬弃典型的类别或时间性逻辑,根据现代民族国家治理技术中对领土、人口及自然等要素进行全面操控这一主要轴线,巧妙地组织了不同国别艺术家及多种媒介在内的作品,将东南亚地区多元社会、政治历史事件中不同主体之间的对话及其产生的新涵义颇富诗意地铺展开来。林育荣《海况》系列中的《当恶魔消失》(2012)、《格线》(2014)与《不善表达的睡魔》(2015),分别通过浮标的类型学摄影、新加坡当局出版的海域边界图以及对沙砾勘测员的采访影像,表现海洋边界看似模糊的属性背后国家主权对地理疆界和自然资源的无形掌控。艺术团体“艺术劳工”(Art Labor)通过《嘉莱露吊床咖啡馆》(2016)打造了一个越南高山公路中常见的休息站场景,邀请公众在吊床中入座歇憩,饮用由嘉莱族人生产的咖啡并观看电视节目,以重新审视因让位于经济发展而逐渐没落的少数民族传统习俗。里诺·胡图克(Vuth Lyno)的《日常系列II》(2012-2013)则通过走访柬埔寨LGBT家庭后的摄影创作,探讨家庭规范与个体的关系。另外,周滔与许哲瑜的作品均以广场作为场域,展开关于政治公共空间对言论自由无形框限的批判:在《蓝与红》(2014)中,因其不动声色的反复镜头切换,使发生在广州和曼谷的两件性质和色彩截然不同的社会事件在观者眼前同步进行;而在《叹烟花与三味线》(2012)中,广场又成为了艺术家对台湾日据时期想象的出发点,使得其上千篇一律的人物以及他们循环往复的掌声与整齐划一的集体动作,与难以言说的身份焦虑相勾连。

值得注意的是,基于政治社会学角度的观察,一方面便于凸显国家意志支配下,政府将旧宗主国的治理手段“整旧如新”所招致的批判性社会回响,却也容易令人忽略一个前提,即现代资本主义及其推进的现代化与全球化进程,早在某种程度上同质化了新兴民族国家的外在形态,并在这些国家中潜在推广了貌似中立、理性的现代治理技术。

有趣的是,倘若将对亚洲的观察置于波兰——这个没有海外殖民历史,饱受世界大战磨难,经历过“和平演变”的前社会主义国家——的当代艺术语境中,我们也许会好奇本地观众如何看待这些围绕东南亚相关历史议题展开的研究。参展作品大多以诗意的视觉画面悄然涂拭历史片断中的累累伤痕,或通过加工、批注或拼贴历史图片、影像的方式,为公众悄然开启了一扇管窥权力机制之隐性运作的窗口。例如,在影像装置《绿幕》(2015)中,何锐安(Ho Rui An)在穿插着新加坡总统鼓吹岛国未来发展的画面中进行演讲。艺术家通过对后景添加绿幕的处理,使得演讲这一前景成为一个非封闭系统,凸显绿幕和新加坡绿色园艺建设政策的暗合,甚至讽刺性地将其与该国80年代的一场政治事件叠置。而陈思含的《交换一坪地》(2014)通过图帧随着波动的音乐而跌宕的影像,记录她在驻村过程中,因工作室所在区域被周围政府用地所环绕,而采取的挖掘、搬运并交换一坪(约为3.31平方米)分别具有公私属性的土地之行动过程,以探讨台湾地区近些年来关于土地征用、划分和房屋拆迁中法律的公正问题。

此外,通过档案的形式将个人经历融入在大的历史架构中,成为许多艺术家叙述战争、屠杀或种族灭绝罪行的方式。奥拉湾·阿伦让(Orawan Arunrak)通过《她保留父亲的尊严》(2014)和《我的教父》(2014-2015)向观众讲述其父亲在为保护泰国边境的柬埔寨难民履行兵役期间所穿的外套的故事:当教母拆去了其名牌和号牌后,最终的刺绣却出人意料地像极了两国版图的形状。黎光顶(Dinh Q. Lê)的《光与信仰:来自越南的生命手稿》(2012)通过11位经历越战的艺术家的采访文献——尤其是其中一位双目失明仍坚持创作的著名艺术家(Le Duy Ung)的口述故事——将战争的残暴以及受难人民的感受公诸于世。万迪·拉塔那(Vandy Rattana)的《独白》(2015)则追忆了红色高棉期间不幸葬身于万人坑的亲生姐姐的形象。在影像中,事发现场如今已是一片静谧的庄稼地,艺术家背对镜头,面对这一段被抹去的过往,向逝者致以无声的哀悼。

事实上,我们或许会联想起阿多诺的那句“在奥斯维辛之后作诗是野蛮的”,并由此对本次展览作品回避直接呈现暴力的方式加以揣摩:这究竟是一种力图淡化历史伤痛或政治敏感的策展决策?正如多位艺术家均基于已存在的档案文献(例如陈思含借用的新闻摄影资料,或黎光顶所搜集的历史素材等)进行绘画性再创作,再现或重新生成“朦胧”的图像,令观者在一种介乎现实和想象间模棱两可的体验中产生感知和遐想;又或者更多是由于艺术家在必须使用非纪实手法勾勒不可再现(unrepresentable)之事物时所油然而生的一种普鲁斯特式的努力(例如万迪·拉塔那对亲人和往事的追忆)?不妨说,亚洲各国年轻一代对自身依稀难辨的历史的集体淡忘,及中欧公众对亚洲可能存在的陌生感之间,或许存在着共通之处;这种巧合甚至可令彼此在对各自历史的追忆和触探中产生某种微妙的联觉。从这个意义上说,展览立基于更为开放的世界格局,因而难能可贵地超越了地缘政治范畴相对理性且冰冷的陈词滥调,使得对国家机器(state apparatuses)暴力的沉思在一种表面的轻盈中翩然浮现。

文/ 方言