闫欣悦

闫欣悦于胶囊上海空间的全新个展,如其标题所示,是这位曾生活于上海、后移居洛杉矶的艺术家在其绘画旅程中的一次时隔三年的故地“重游”。本次展出的十余件画作在延续闫欣悦所擅长的室内与城市风景题材的基础上,更显示出对人物刻画的青睐。较其先前的创作,这些作品有着更为浓郁暗沉的色调,仿佛历经风霜的旅人,“皮肤”散发着年月的累积和并非一贯顺遂的移民经历所练就的沉着。

观看画中场景,我们仿佛也置身某种能唤起共鸣的人生决定性时刻:在《他和他的风景》(2024)中,商场里常见的扶手电梯互相交错,一个拥有蝴蝶般灵巧双翅的男性人物正伏在楼层的栏杆边,沉浸于休憩或冥思,与周遭被各种光线映射着的金属质感的空旷空间,在互相的角力和变形中,一起向下卷入某种神秘又多少有些宿命感的尘世尽头。另一幅标题与之形成对偶的作品《她和她的风景#1》(2024)采用了少见的竖幅长构图,画面顶端深紫色夜空中的绚烂烟火透过瀑布的坠落倾泻而下,仿佛随时要触及画面底端悬崖边上的渺小人物,却又丝毫不能侵扰她(画家本人)自得的心境:隐逸于一片精神的净土中,某种文人绘画的诗意涓涓流淌。

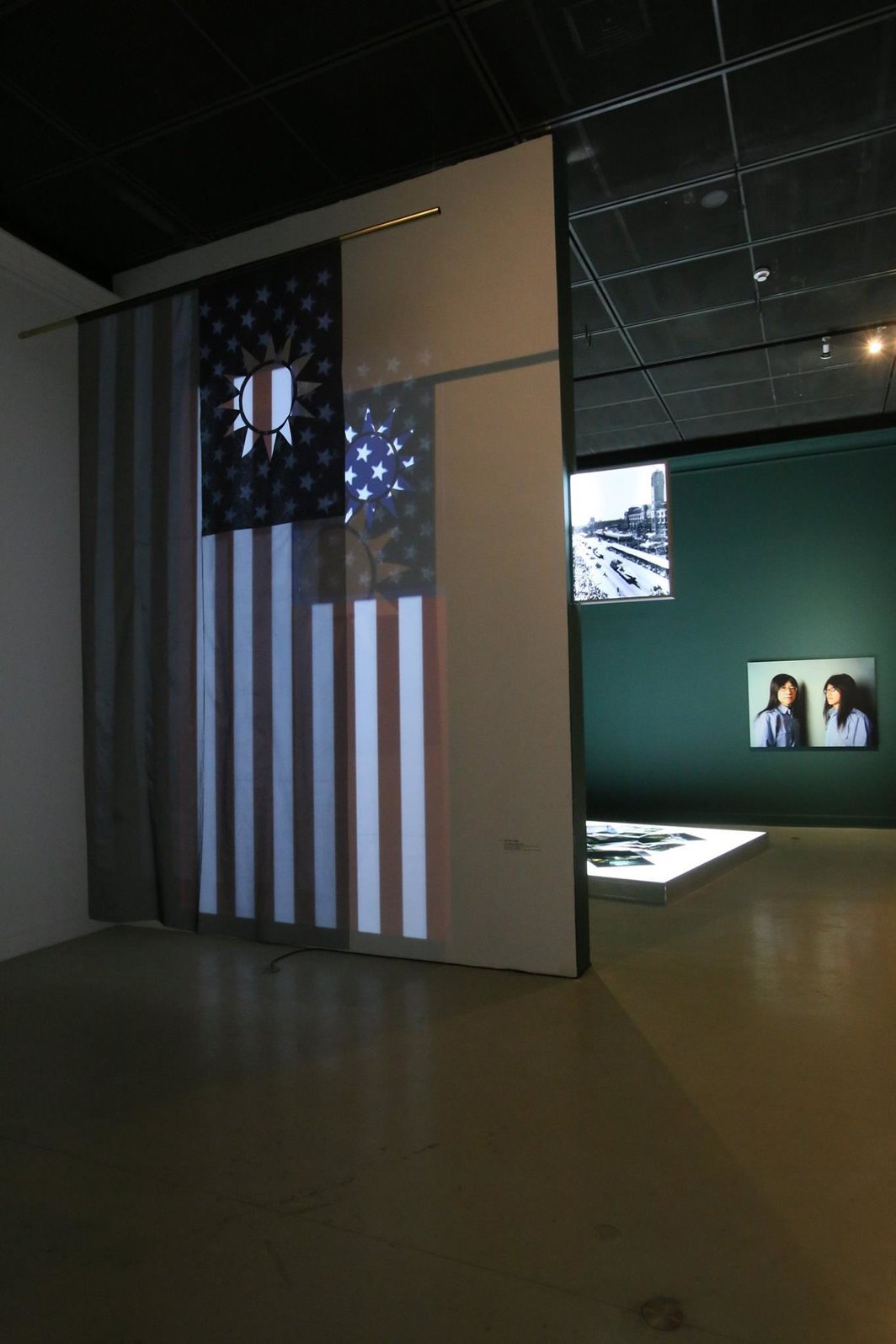

闫欣悦选择在未经石膏涂料打底的画布上直接上色,使得画面较之先前干涩而粗粝了许多,就像未经打磨的生活和那即将铺面而来的残酷考验——这或许是亚裔女性移民所面对的生存挑战的隐喻,也指向政治暴力图像充斥着大众传媒的时代下绘画本身的困境。不难发现,闫的创作已从过去