接地气

“我们也可以去联系这些国外的驻地机构呀,又可以出去玩儿,又能做些有意思的项目,还是人家出钱、提供住宿,多好。”我在广东时代美术馆多功能厅听新展“相地堪舆:图像、田野与地理的诗学”的艺术家对谈时,身旁两位美院学生模样的女孩儿正这样钦羡着台上“说走就走”的艺术家们。

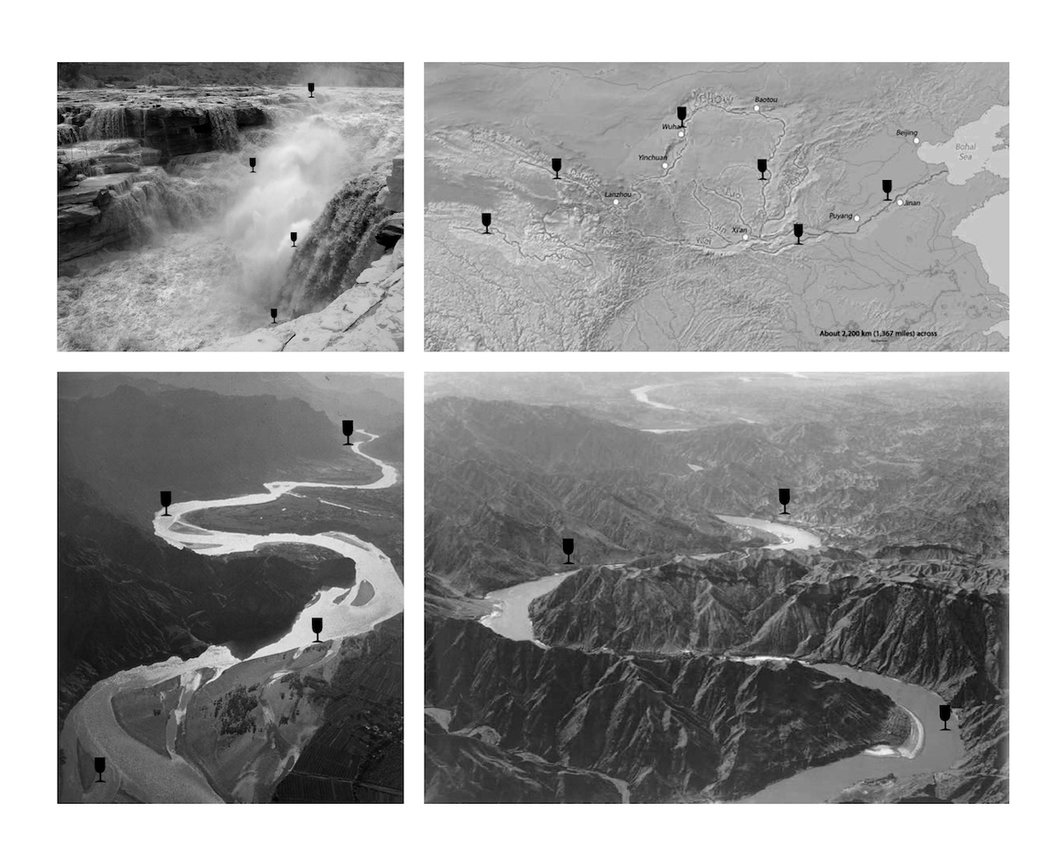

的确,在这场由何伊宁策划、旨在“探索中国当代艺术实践、地理知识与生态话语之间的联系”的群展中,很多参展艺术家都选择以实地行走、田野考察的方法进入中国历史地理的现场,其中一部分人本身就是资深“旅行家”,比如参加开幕对谈的朱英豪。作为一名曾经的媒体人,摄影师和旅行专栏作者,朱英豪之前的这些工作经历想必对他此次围绕德国地质和地理学家费迪南德·冯·李希霍芬(1833—1905)的中国旅行日记及其绘制的中国地图进行重访和研究的摄影项目起到了不小的辅助作用。

与他的参展作品《一次横穿 1868 年岩层的成像》(2022–2024)一样,“相地堪舆”展出的20组作品大多都以摄影为主要媒介。相较于录像或综合装置,摄影的图像表达以简洁见长:作品关注点越小、话题越直接、形式越单纯,给人的观感就越清晰、越有感染力。尤其在这样一个以研究型项目为主的展览里,摄影可以说能够以最小的体量容纳最多的信息。当然,二十多位参展艺术家的摄影语言、美学偏好和关注点各有不同,这也是为什么策展人将展览分为四个章节,从传统美学、地质转向、基础设施建设、殖民主义历史及未来四个角度来归纳整理不同的创作线索。