showing 82 results for: 高高

-

那些隐晦的欲望之物

过去十年间,所有学科都转向了物:实在的、物质性的、冷漠的物。这些思潮经常被笼统地归类为“新物质主义”(new materialisms),它对艺术家和批评家来说都深具吸引力。艺术界显然几乎无法戒除这种爱好——这是个颇为诡异的现象,因为无论是艺术还是艺术史几百年的时间里正是把物当作物来思考的。但物确实是它们看起来那样吗?在这篇文章中,学者安德鲁·科尔(Andrew

-

纽约新的摩天大楼

纽约高低起伏的天际线,一直蕴含着另一种意味:金钱和权力似乎在此无休止地分流分化。去年是纽约大兴土木的一年,明星建筑师频繁出手,明星建筑层出不穷。首先是克里斯蒂安-德·波扎帕克(Christian de Portzamparc)设计的西五十七街157号楼,又称One57。这座耸入云端的玻璃怪胎于去年八月竣工。接着,由拉菲尔·维诺利(Rafael

-

政纯办:全民健身

艺术可以在政治的庇护下获得合法性,比如说,在冷战时期,社会主义现实主义和抽象表现主义都曾经借助国家的资源和渠道奠定自己的地位。这两类从表面上看起来完全不同的绘画作品有一个被体制赏识的共通点——就像让·克莱尔(Jean Clair)说的那样,它们仿佛高高在上的偶像,让人们感到静止时间的晕眩。不同形式的绘画的广泛流传是体制主管为增强政治实体认同而做出选择的结果。

-

皮毛需永存

ART021艺博会VVIP的前一天,正特别应景地遇上双十一。都市人怕是心底早就明了了:“光棍节即购物节”的规矩。11月11日凌晨跨过仅仅十四分钟,淘宝交易成交额就爆表至人民币50亿元。也难怪,嗅觉一向灵光的没老板,凑着这个天时地利的劲道儿几管齐下:不仅没顶公司个展“快乐似神仙”满呈于香格纳画廊主空间和H-space;自家的部门“没顶画廊”又同时间推出何岸个展“硬汉不跳舞”,并和近年颇多作为的80后藏家合作了名为“皮毛PIMO”的艺术衍生品商店。

-

石青谈激烈空间与“上交会”

说起为什么创办“激烈空间”,话就要绕得远点,中国当代艺术似乎已经经历了所有该经历的东西,开始有点虚无了。不过,我倒并不认可中国当代艺术普遍堕落和商业化的说法,说这话的人倒像是给自己找理由,可能我看到的更多是焦虑,艺术家的激情还在,所以更渴望抓住能抓到的东西。当代艺术不是一种类型化学科,不存在历史化的、阶段性的封闭经验,我的理解是要不断的

-

新星星艺术节受邀任CAFAM 未来展提名机构委员会委员

应第央美“第二届CAFAM未来展”的邀请,新星星艺术节将作为“提名机构委员会”委员,参与本届展览的工作,提选参展艺术家名单。本届展览策展委员会:总策展:徐冰、让·德·卢瓦奇(Jean de Loisy) 艺术总监:王璜生 策展团队:王春辰、盛葳、李振华、蔡萌 策展助理:高高、刘希言。

-

贾奈娜‧查普:思索景观

钢筋水泥的香港中环,罕见一寸绿地,也许是因为这路程,在步入巴西/德国艺术家贾奈娜‧查普(Janaina Tschäpe)的个人展览“思索景观”(Contemplating Landscape) 时,有一种“绿洲式”的呼吸感。亮丽纯净的颜色织起起一种无形的热带气息,艺术家对色彩和形态的显著塑造很容易能从她的背景所了解到,于巴西长大的查普对亚马逊流域景观形态有多年的观察和实践。

-

再次相聚:汉雅一百

提起1983年香港的文化和政治图景,不能不想到一年后签署的《中英关于香港问题的联合声明》。当时还没有人要想过去学习普通话。电影方面,成龙的《A计划》风靡大江南北。在这种语境下,那年的十二月,汉雅轩画廊在加多利山举办了第一次展览。被朋友称为“Johnson”的画廊老板张颂仁,从他的一个叔父那里借来空间,有点懵懂地一头扎进艺术界。

从那时

-

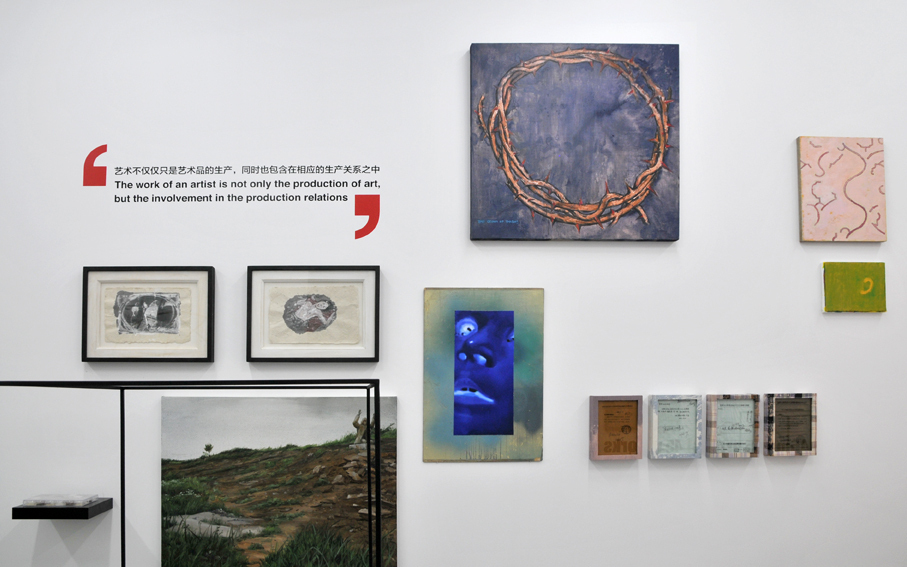

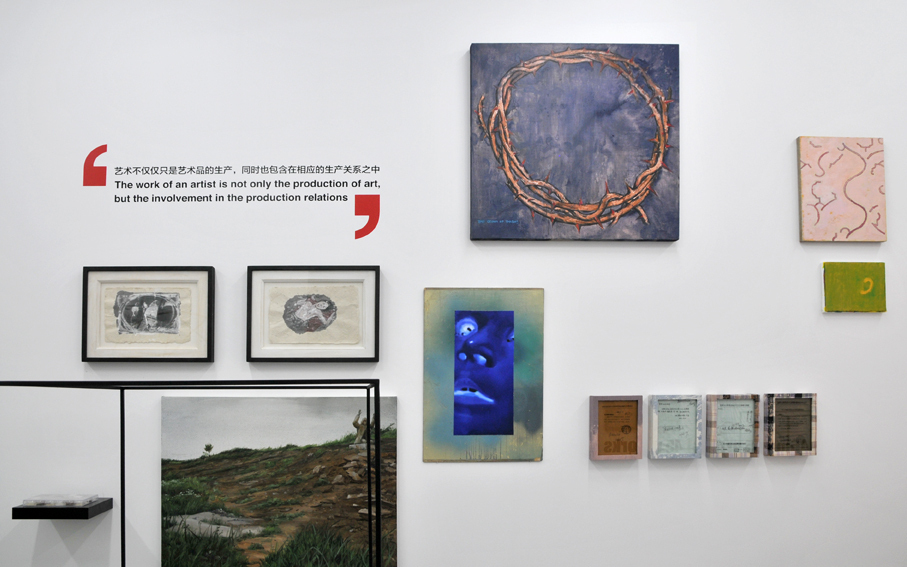

徐震:没顶公司出品

相较于遭遇“没顶公司”的单件作品,此次在尤伦斯当代艺术中心呈现的全景式“没顶”或许能为观众带来另一种体验。每进独立的空间结构在控制展览节奏的同时,更大限度地放大了“没顶”与生俱来的杂质感与旺盛的生产力;尤其是最后一个被大量装置、绘画、录像、行为表演混杂充斥的展厅,其格局与密度都显示了相较于梳理性的回顾这次展览更热衷于制造一个全方位的“没

-

-

“民艺你在这里吗?”

日本哲学家/批评家柳宗悦于上世纪20年代发起了民艺运动,旨在歌颂那些“有用并忠实于自身用途,真实,安全,低调,耐用”,同时避开了“虚伪,堕落和奢侈”的物品。在西方与之对等的是20世纪初的“工艺美术运动”。与后者一样,民艺运动也以一种谦逊的态度讨论功能性的传统形式,同时回应了西方现代化思想带来的影响。这一态度至今仍然普遍存在——至少负责展览策划的瑞士裔法国策展人/批评家Nicolas

-

爱艺术的请举手

才看到黄专老师在《别了,北京》中感慨“投资者爱的不是艺术”,又听说在上海坚持了近十年的非营利空间“下河迷仓”因财力不济暂停运营,感觉艺术和资本似乎不会再爱了。但我们马上迎来了它们又一次的高调秀恩爱——全新创办的Art021当代艺术博览会在外滩边的中实大楼盛装亮相。“021”既指上海区号,也指21世纪,几个数字点出了创办人包一峰先生和应青蓝女士以及主办单位上海国际艺术节的用意:立足本土,放眼未来。

-

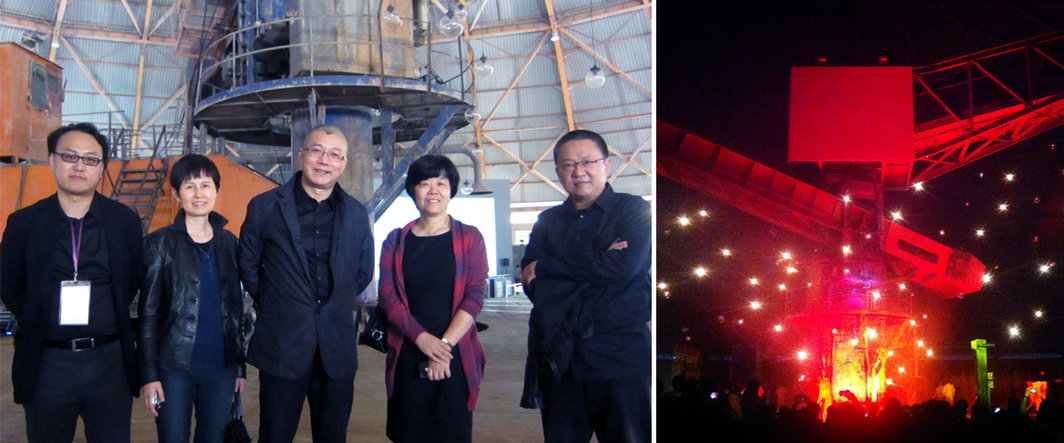

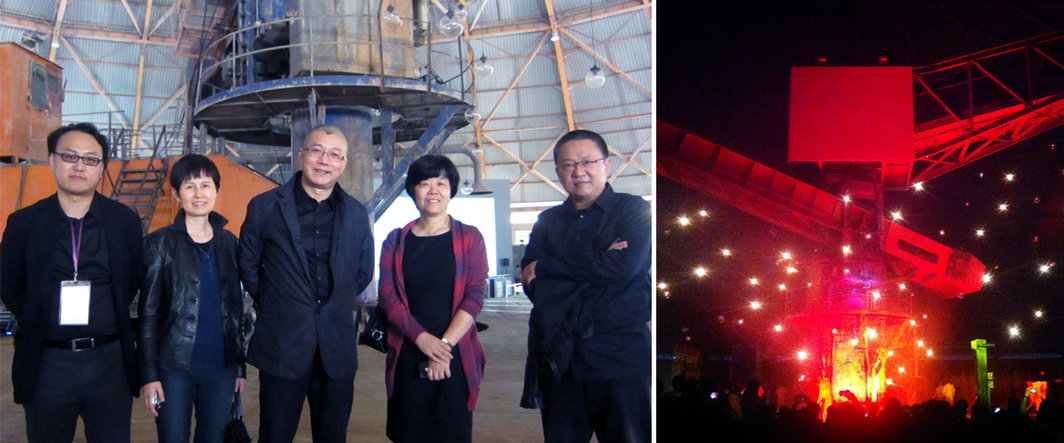

致我们终将逝去的水泥厂

上海市徐汇区龙腾大道2350号,过去的上海水泥厂,现在的“西岸2013——建筑与当代艺术双年展的开幕”主展场,以后会成为“东方梦工厂”,整个“西岸文化走廊”的一部分。这里靠近地铁11号线的龙耀路站,从地铁站一出来,便可见工业遗址上大片的建设工地与新建的玻璃幕墙大楼呼应,宽阔的马路上少有行人。与此形成对照的便是龙腾大道2350号门口人群聚集,人们吹着西岸的江风,在西偏的丽日下等待着西岸双年展的开幕。门口的安保制度严格,人们只能凭证入场,入场后还可能遇到面色铁青的接待人员,她会恶狠狠地告诉你不许进去,这里是VIP接待室。

-

仇晓飞谈展览“劳申伯格说,拐杖总比画杖长”及自身创作

谈早期作品及创作演进

2006年以前,我的工作方式只是去寻找素材、做,但是我不创造。我的工作就是临摹然后陷入一种情境之内,对我来讲这是一种渡过时间的方式。但是慢慢地它就失效了,就像一个人对安眠药有了抗药性,需要的越来越多,但却越来越难陷入那种平静。皮力写过一篇文章,他的形容是,我给记忆添加了一个手工的光晕,而从我的角度讲,这是体验与情感的成分,而不是因为技巧。

-

在云端

在日语里,爱吃甜食的人被称为“甘党”,但它的对立面既不是“苦党”,也不是“咸党”,而是“辛党”,而且“辛党”也不是指爱吃辣的人,而是指爱喝酒的人。如果说语言习惯在某种程度上反映了该语言所属的文化,那么如上述例子所示,很多界限分明的二元对立项一放到日本,关系就迅速变得暧昧起来:“大型当代艺术双年展”的展览现场,最抢眼的观众也许是一些年过半百、西装革履的日本大叔和他们身穿和服,宛如从昭和年代穿越回来的妻子;而“国际艺术节”开幕派对最后的余兴节目很可能是本地居委会合唱团的倾情献唱。比起中国各艺术机构在追求“国际化”的道路上“不能神似也要形似”的直白努力,日本同行的做法显得更加让人难以捉摸。

-

如何回顾

8月16日,杨振中个展“不在此时”在OCAT上海馆开幕,距离正式开幕的5点钟还不到,就已经有不少人来到现场。陆兴华老师似乎很早就来了,我一进门,就看到他正跟人聊得起劲。杨振中的朋友们——那些经常出现在桃浦的面孔,自然也都早早前来捧场。午后时分,OCAT小小的后花园的沙发上坐满了人,大家神情闲适地喝着、聊着,一群孩子跑来跑去,很有家庭派对的感觉。到晚上七八点,仍陆续有人来,面积不大的大厅看起来拥挤热闹。快散场时,一辆警车停在了门口,警察下车径直走进展馆,我们几个在门口看到这一幕的人看热闹心理一下子冒了出来,以为会有意外状况发生,随后失望地发现警察只是到二楼借厕所。

-

陈轴

陈轴的个展提供给我们一个不仅在语气上被“强调”的否定句——在“I'm not not not Chen Zhou”中,艺术家试图彻底开启某种批判意义上的图像语境,使自己与行业内的其他艺术家/朋友经历某种自反性的伤害。在此,我们特别邀请陈轴谈一下自身在创作中的反思,并对本次展览的核心意义进行阐发。

这次创作是一种转变。在最起初我认为艺术

-

第一个五年计划

从仪式细节看政治气候是一门艺术。在中国更是如此,从天朝各种大会的座位分布上就可以看出一些微妙的高低起伏。就在党的十八大闭幕几天之后,尤伦斯当代艺术中心也铺上红地毯,举办了五周年庆典。香槟招待会、静拍、庆典晚宴和余兴派对这些活动都是高高张罗的,她刚从蛇形画廊回来,目前担任尤伦斯的赞助经理。嘉宾陆陆续续来了,艺术圈内的人开始望闻问切起来:都邀请了什么人?怎么就坐?尤伦斯将怎样呈现这五年的坎坷历程?

-

林一林:金色之旅

林一林的艺术创作运用行为、录像、装置和摄影,探寻个人姿态如何挑战人类行为模式在公共空间里的传统规则。不断突破社会和城市的约束与边界,他的作品常常测试身体和其周遭环境的互动关系所带来的政治影响。

展览“金色之旅”来自于林一林去年秋天在旧金山为期三个月的驻地计划。驻地期间,他与当地居民和艺术界同行合作,实施了一系列与旧金山地理、历史和政治

-

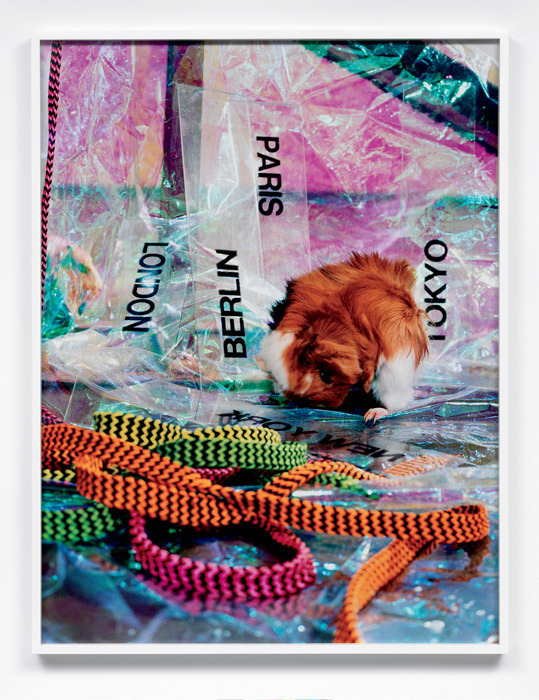

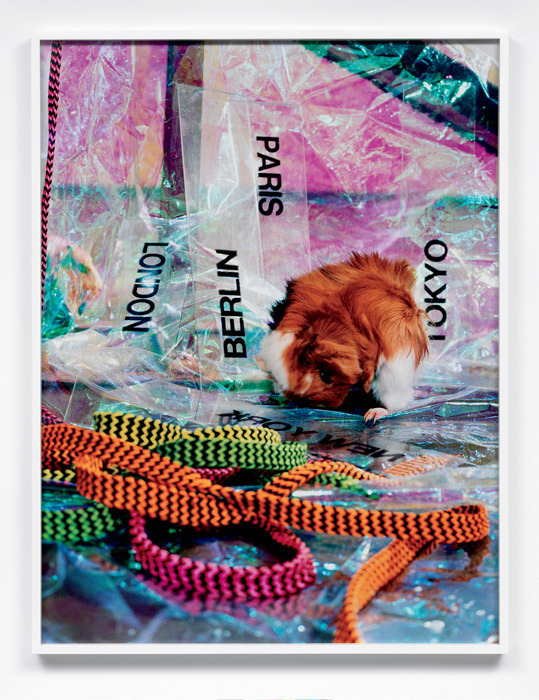

实验对象:约瑟芬•普赖德(Josephine Pryde)的艺术

当沿着杜塞多夫的格尔贝广场走向莱茵兰与威斯特法伦艺术协会(Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen)那片灰暗的野兽派风格建筑时,映入眼帘的就是约瑟芬•普莱德(Josephine Pryde)展览的开场序曲,眼前是一派乱糟糟的可爱景象,萌得乱糟糟的。正门挂着一张显著的海报,上面是有讨好意味却又令人费解的展览题目,“奥斯汀小姐喜欢摄影”(“Miss