showing 82 results for: 高高

-

虚构的奥义

你大概率没有听过冈山,但如果你在小红书上搜索过濑户内艺术祭攻略,这个城市的名字或许作为濑户内“跳岛”之旅的驻扎点,曾如淡影一般在你注意力的边缘掠过。虽然更多游客会为了“跳岛”而住在南部的港口城市高松,但冈山是更为经济和闲适的选择。除此以外,这里实际还有一个自己的当代艺术三年展:冈山艺术交流(Okayama Art

-

制陶女将火高高举起

“制陶女将火高高举起”的十一位参展艺术家均为女性,但展览的侧重点并不在性别政治,对女性视角的呈现也不是透过人与人的情感关系,或是生育和哺育的神话传说来完成——尽管展览的英文题目“嫉妒的女陶工”(The Jealous Potter)取自列维·斯特劳斯的神话学著作。策展人通过将制陶术置于美国历史学家刘易斯·芒福德(Lewis

-

今夕,何苦,在劫难逃……

在这张图中,一片幽静的远古森林,阳光透过茂密树冠洒下斑驳光影,地面潮湿,青苔与石块交织,透露着岁月的痕迹。高耸的树木上藤蔓缠绕,散发出原始的生命气息……右侧岩石旁,一座古老的神龛隐匿在绿荫中,木制结构与自然融为一体,显得神秘而庄严。神龛上的风铃微响,与森林的灵气共鸣。整个场景静谧而神秘,仿佛这片森林隐藏着古老传说,等待有缘人去揭示。——

-

阿姆斯特丹国立博物馆因气候抗议关闭

9月7日,因环保行动组织“灭绝反叛”(Extinction Rebellion,XR)在阿姆斯特丹国立博物馆(Rijksmuseum)外举行大规模抗议行动,博物馆暂时关闭。约六十名抗议者身穿黄色衣服参加了这次行动,他们挡在博物馆入口拱门处,阻止游客进入。抗议者呼吁博物馆断绝与荷兰跨国银行ING集团(该机构的主要赞助方之一)的关系,他们点燃了黄色烟雾弹,拉开印有“Rijks,对ING说不”字样的黄色长条横幅,并用铁链将自己锁在入口附近的围栏上。

-

坏浪漫

从大卫·格里菲斯(D. W. Griffith)富有煽动性的《一个国家的诞生》(Birth of a Nation ,1915)和《残花泪》(Broken Blossoms,1919),到斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)1962年改编的《洛丽塔》,再到波姬·小丝(Brooke Shields)在《艳娃传》(Pretty

-

艺术家的艺术家

年终将至,《艺术论坛》邀请全球各地的艺术家选出了在2023年里令他们印象深刻的一场展览或一个事件。

肯图拉·戴维斯(Kenturah Davis)

劳伦·哈尔西/Lauren Halsey(大都会艺术博物馆,纽约)

登上大都会的屋顶,迎面见到的是雕刻艺术家所爱之人面孔的狮身人面像。这些雕像守护着一座大型建筑纪念碑,表面铭文致敬了洛

-

旧焰复燃

《不可见之龙:关于美和其他问题》(The Invisible Dragon: Essays on Beauty and Other Matters),戴夫·希基,洛杉矶:Art Issues Press,2023。总页数:160页。

一位不知名的、随心所欲的艺评人正在笔记本上随手画着小刀,漫不经心地参加一场关于“现在正在发生什么”(What’s

-

亨利·泰勒

亨利·泰勒(Henry Taylor)是那种随心所欲的艺术家——把屎玩意儿都糊上去,想怎么画就怎么画。大家都说他按直觉行事。但这并不意味着他没有在用心处理自己的创作主题:都市生活、黑人生活、艺术家的生活。无论是树状的拼装艺术,还是把城市沙土带进展厅的装置,或是(他最擅长的)具象绘画,泰勒对待世界和人的方式都不是作为一名远远的旁观者或“人类的学生”,而是作为一个充满共情的人,一个同样生活在此的人。我和泰勒电话采访时,他还在忙他的大型作品展“B面”(B

-

坠入爱河

我们熟知的世界到处都在一分为二。分裂出来的一半再一分为二,如此反复,无休无止。地球如同一枚正在腐烂或衍变的细胞;目前还看不出任何端倪。起点和终点碰在一起,融为一体。世界末日与摇篮时代正面相遇。法西斯主义像一具政治尸体,在倒下之前还要顽强地迈出最后几步。有时,这死者的形象是一个头上长鹿角的裸体白男人,有时是一个意大利女商人,或者是一个国家

-

二律背反

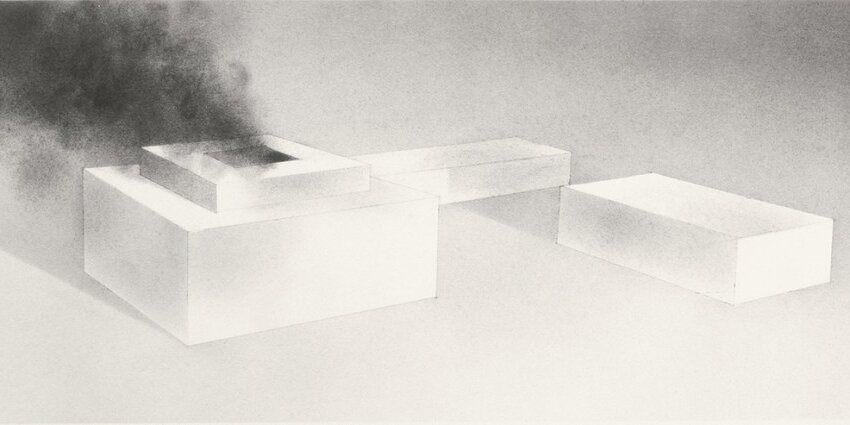

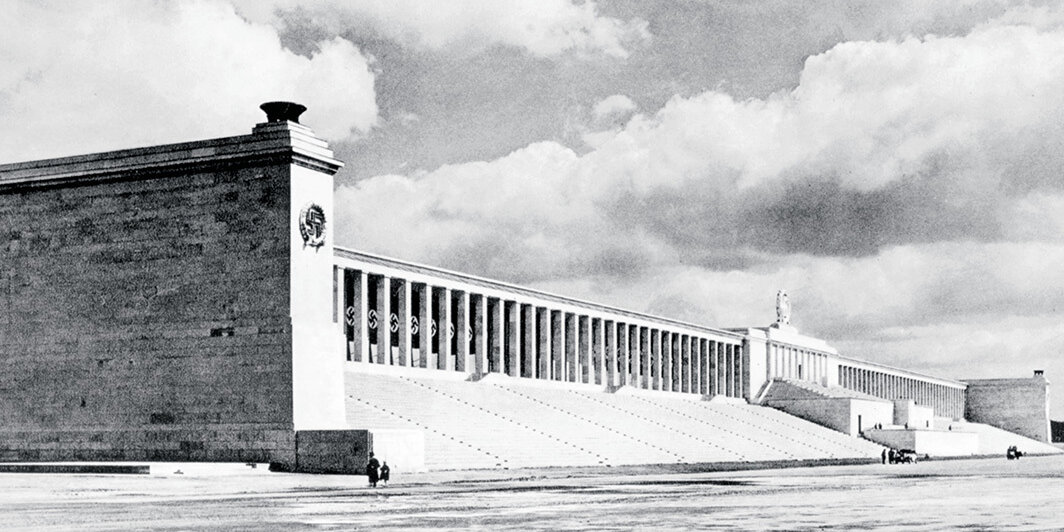

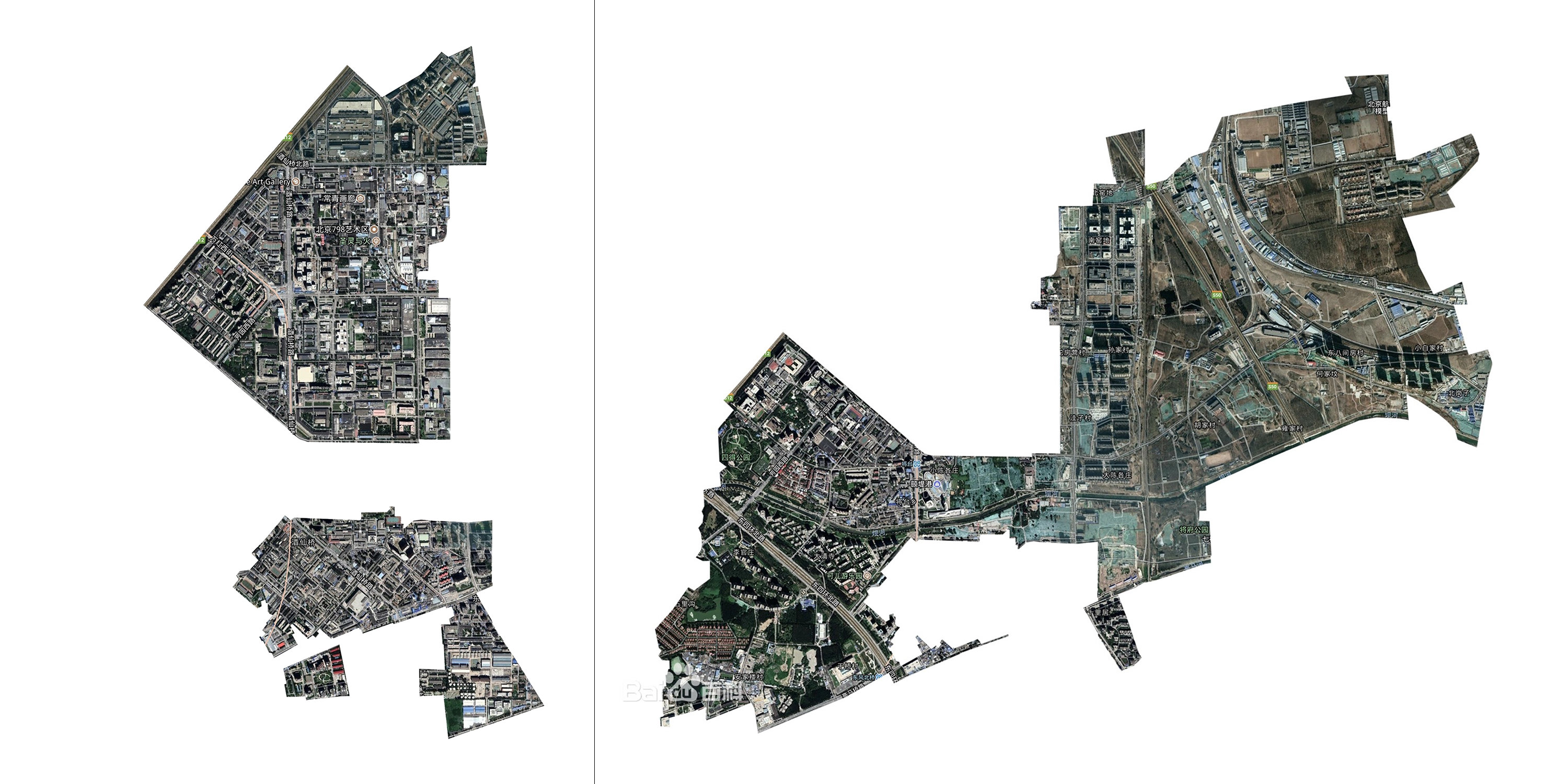

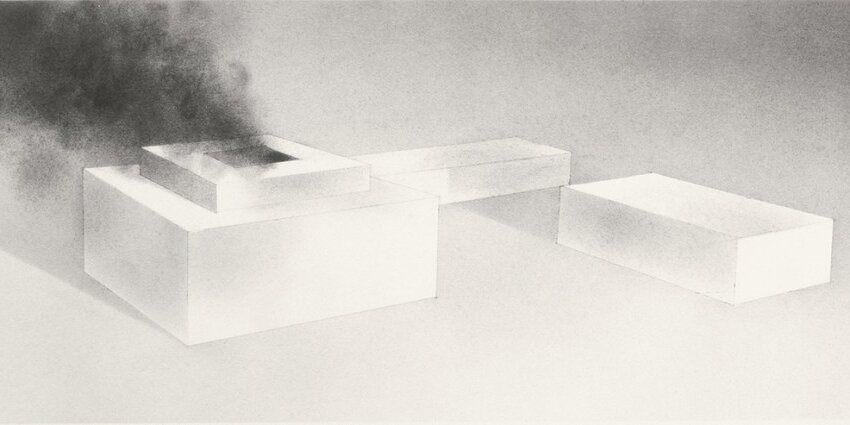

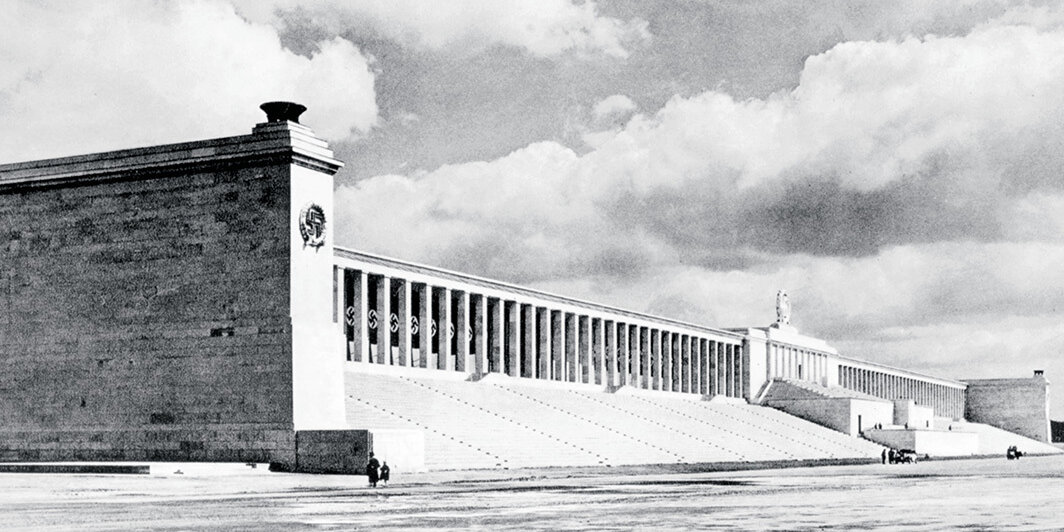

在《艺术论坛》创刊后第一个十年期间发表的所有文字里,有两段话一直让我觉得耿耿于怀。两段话都出自广为人知的采访文章,一篇是1966年十二月刊上的托尼·史密斯(Tony Smith)采访,另一篇是1970年五月刊上的伊娃·海瑟(Eva Hesse)采访,两个艺术家都在采访中将极简主义与纳粹相提并论。尽管没有给出更多解释,这样的联系却并不是一种谴责——恰恰相反。那么,其中到底暗示了什么样的关系?[1]

-

-

FBI突袭奥兰多美术馆扣押巴斯奎特作品,馆长被解雇

美国联邦调查局(FBI)于6月24日突袭奥兰多美术馆(Orlando Museum of Art),运走了真伪遭到质疑的“英雄与怪物:让–米歇尔·巴斯奎特”(Heroes & Monsters: Jean-Michel Basquiat)展览中的全部展品。该展览于2月开幕,原定于6月30日结束,之后巡回至意大利。扣押行动在展览开放时间进行,仍有观众在场,博物馆随后立即闭馆,展览也提前闭幕。

-

艺术与物性(二)

五

因此,我认为,某种潜在或隐藏的自然主义(事实上是拟人主义)位于实在主义理论与实践的核心。在场的概念说明了一切,尽管很少像在托尼· 史密斯的陈述中那样直白:“我并不认为它们(亦即他’总是’制作的雕塑——弗雷德按)是雕塑,而是某种东西的在场。”拟人主义的潜在性或隐藏性使得实在主义者们——正如我们已经看到的那样——毫无顾忌地将他们所反

-

艺术与物性

爱德华兹的日记经常探索、考验他很少允许发表的沉思;假如所有的世界都被消灭,他写道……一个新世界将重新创建,尽管它在任何一个方面都将与眼下这个世界一样存在下去,但是新世界仍然会有所不同。因此,由于存在着连续性,亦即存在着时间,“我确信,世界每一秒都在更新;万物的存在瞬间消逝,瞬间更新”。不变的信念是,“我们每一秒都能看到上帝存在的同一个证

-

双同

群展“双同”是一次对感官的迷惑和挑衅。在大馆当代美术馆一楼和三楼灯光晦暗的两层展厅里,一面面高墙搭建出仿佛迷宫一般的空间。十四位艺术家多以两组不同却相互呼应的作品在两层空间相同的地点展示。这一空间设计所催生的感官体验,或许很接近三楼展厅中奥马·法斯特(Omer Fast)录像作品《5000英尺是最好的》(2011)里患有创伤后遗症的男主人公每次经历的头痛:记忆好似发生重叠,又或剥离两半;

-

-

“中动态式的政治”可能吗?

国分功一郎、千叶雅也,《语言消灭之前》(『言語が消滅する前に』),幻冬舍新书,2021,目前尚无中译本。

当今日本学界以研究当代西方思想闻名的青年学者国分功一郎(Kokubun Koichiro)和千叶雅也(Chiba

-

朱迪·芝加哥

朱迪·芝加哥(Judy Chicago)现在82岁了。这是她人生第一次回顾展。 对于重要的女性艺术家来说,迟到的认可实在太常见了。李·邦特库(Lee Bontecou)在她的第一次大型回顾展时已经73岁,米尔勒·拉德曼·尤克里斯(Mierle Laderman Ukeles)76 岁,卡若琳·史尼曼(Carolee

-

别杀我,我还在爱!——向黄小鹏致敬

“别杀我,我还在爱!”不是一场严格意义上的回顾展,正如开幕当天座谈会上黄小鹏的学生和挚友回忆起他生前故事时情不自禁的哽咽所示,展览里涌动着太多与“客观评价”无关的情感。尽管如此或者正因如此,这场规模绝不算大的展览对黄小鹏创作实践中若干重要阶段的研究、呈现、重制和回应显得轻重有致。

展览开篇用黄小鹏的两件代表作准确地提示了贯穿于他整个创

-