范尼·吉奎尔

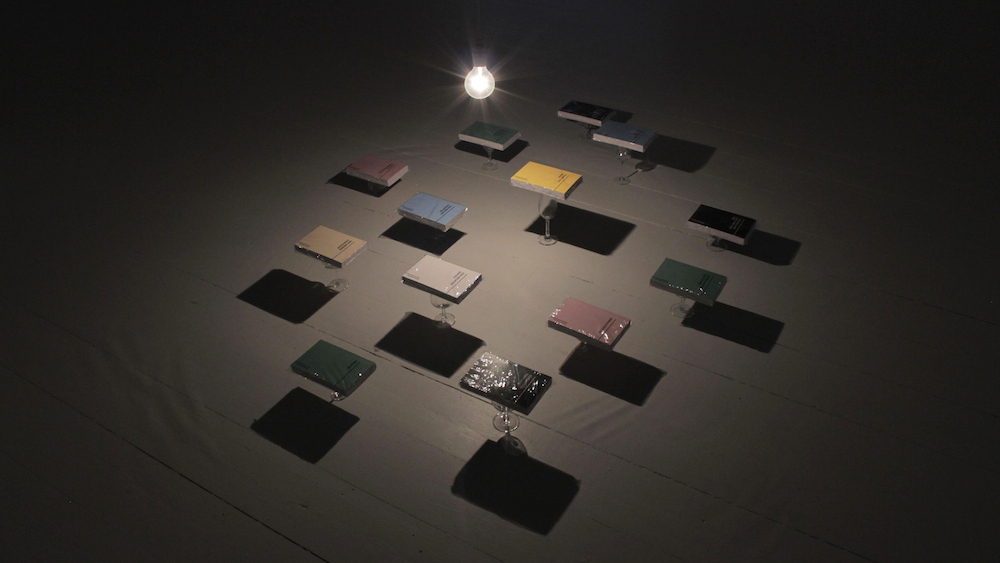

在范尼·吉奎尔(Fanny Gicquel)个展“现在,随后”的表演现场,一面从天花板垂至地面的巨大帆布将本来就不大的展厅切割成“工作空间”与“后台”两部分,对应入神与出神的两种状态。排练期间,表演者通过与身在法国的艺术家视频连线,开始学习如何穿梭于这两个空间之间。他们了解和尝试操演墙上那些以“五行”系统为原型、可以佩戴的金属小雕塑,在肥皂制成的绘画表面摩擦留下痕迹,或是通过器官或骨架形状的玻璃容器交流和呼吸。工作空间中静止的物件如同零散乐谱一样被缓慢地演奏出来。这些物件,既抽象又具象。例如那些玻璃容器在没有被“激活”时,显示出一种身体的缺席;在有人佩戴时,又如同刑具,让表演者的某些身体器官凸显出来,也让我们意识到容器本身脆弱的物质性,唤起异常的关照感。表演者有时也会选择放弃“激活”物件的任务,只是躺在地上、靠在墙边、拉伸折叠自己的身体,延展出不同的姿势,直至疲惫,而最终停止,或是回到后台。每次休息和准备进入工作,表演者的身体和情绪都牵引着制作与撤销之间此消彼长的关系。

不过,在这个展览大部分时间里,表演者是不在场的。画廊更像是一个放置物件的备用空间,不同的材料在闲置的状态中丧失了等级的区分。散落空间各处的物件可以被看作表演留下的痕迹,驱赶了一部分传统意义上的艺术凝视活动所带来的局促。就像那些由石蜡制成、包裹着各种无机或有机物的小球指向了一种潜在的行动;或是那些手工制作的海绵垫子提供了一种支撑的选项。这些闲置物件共同构成了勾连情感与物质的空间,它们可以是启动的对象,也可以是幻想的契机。