showing 82 results for: 高高

-

阿瑟•丹托(Arthur C. Danto)

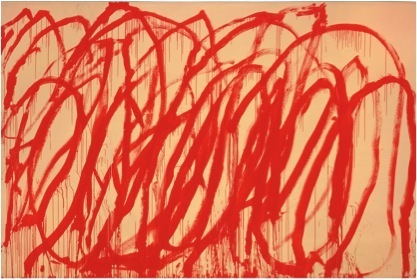

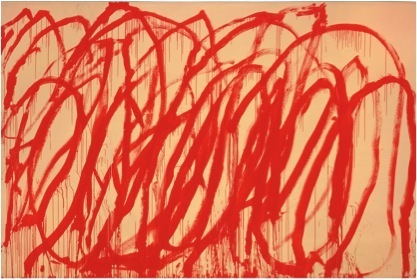

当我好几次听说那些写过塞·托姆布雷(Cy Twombly)的人表示他们从未见过艺术家本人并为此深表遗憾时,我常为此深受触动。1996年,我非常有幸去了意大利,成为塞的座上宾,两年前,MoMA举办过Kirk

-

“延时”

本次媒体艺术专栏回顾张尕于2009-2010年策划的“延时”展,就媒体艺术的基本构成因素展开讨论。 该展览为中国美术馆与瑞士比尔当代艺术博物馆联合主办, 首站于2009年11月25日在中国美术馆开幕, 并于2010年3月巡回至瑞士比尔展出。 参展艺术家:Peter Aerschmann, 曹斐, 陈邵雄, Arthur Clay,

-

斯特林-鲁比个展

斯特林-鲁比(Sterling Ruby)近期在Sprüth Magers举办的展览,似乎在提醒观众,人应该对自己的偏执症有所警惕。鲁比个展的名字“我没时间 因为随时都能爆发” (I am not free because I can be exploded anytime)取自1983年珍妮-霍尔泽(Jenny Holzer)和蕾蒂-平克(Lady

-

梁远苇个展

“艺术永远是独立于生活的,它的颜色从不反映飘扬在城堡上空的旗帜的颜色.”对于什克洛夫斯基的形式主义来说“艺术是纯粹的形式,艺术中的思想、情感与艺术无关,因此作品就是种种手法的总和;作品的内容取决于形式,甚至内容也只是形式的表现……”

这个角度看出去梁远苇的艺术实践与探索与什克洛夫斯基的形式主义是如此的和谐。稍稍不一样的是对于梁远苇来讲

-

神曲 [鹿特丹]

这真是水上地狱!最近,Boijmans van Beunigen 博物馆在鹿特丹港Submarine Wharf码头的巨大展厅内组织了Atelier van Lieshout艺术小组的展览“《Infernopolis》”。这座工业建筑面积达54,000平方英尺,有5层楼高,曾经是建造潜艇的工厂。而Joep van

-

"柯特"

展览“柯特”集中体现了柯特•科本(Kurt Cobain)对后人所产生的影响,乍听上去人们可能会对此产生怀疑。但在这里,这位已故摇滚明星的纪念物和艺术品完全没有出现,策展人并未去营造一种伤感的氛围,当然这并非意味着伤感就不存在。格蕾琴•贝尼特(Gretchen Bennett)的录像《我不怪你》(I Don’t Blame You ,

-

-

景•悟

董文胜长幅《无关紧要的一天》、《花园里的男人》飘散出极其浓重的“墨”味。照中,墨绿、黑的色彩略显抑闷,但内涵金属感。篇幅中的素材,比如汤汤水域、太湖石,或园林、鸟笼,无不渲染着传统文化的底子。但更为夺目的是,那种镜头外的极强故事性。《无关紧要的一天》里那块高高托起石头的姿势,除了勾连传统知识分子在当代社会精神没顶之际,功败垂成的一“举”

-

菲利克斯•冈萨雷斯•托雷斯个展

菲利克斯•冈萨雷斯•托雷斯(Felix Gonzalez-Torres)在布鲁塞尔的首场大型展开幕时,气氛热烈,参观的人群在糖堆前拍照留念,在高高的糖堆前,人们在欣赏这件作品时,似乎只能将其视为一场波普式的玩笑。实在搞不清楚,这些糖堆究竟有什么含义,而更重要的是,要是从中拿走一些,又会意味着什么。但通常情况下,事情发生之后才会产生思考,所以我们隐隐希望这件冈萨雷斯•托雷斯里程碑式的作品,至少能够令人们对有限性和消费主义进行一些反省。

-

Shanghaila Shanghailorum [上海]

可能因为丹尼尔•毕尔包姆(Daniel Birnbaum)的威尼斯双年展迫在眉睫,他在宣言《年代表》(Chronology)里精辟的开场白(借用博尔赫斯的话)似乎在周末上海画廊的开幕展上萦绕不去:“我希望永远地回到永恒的回归。”(I tend to return—eternally—to the Eternal

-

破译

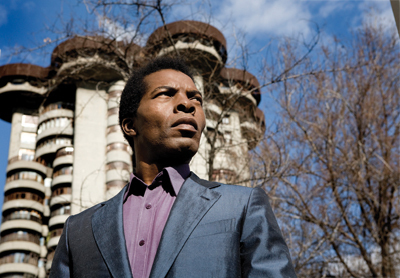

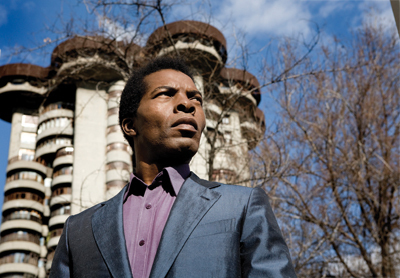

吉姆•贾木许的新片《控制的极限》(The Limits of Control)是一个密码破解员的梦。在这部影片中——和他许多其他作品一样——破解员既是导演,也是观众。故事主人公是一名职业杀手(伊萨赫•德•班克尔扮演),他跟随一系列神秘晦涩的线索一路穿越整个西班牙,追踪他的目标。梦就是影片本身,体现了超现实主义者关于电影就是一种梦境体验的说法——记忆和欲望在飘忽不定的投影中隐藏在美得令人眩目的图像之下。超现实主义的理念由于完全蕴含于电影制作(摄影和剪辑)与展示(放映)机制中,所以渗透到了许多流行和艺术电影类型里。《控制的极限》就部分受到这种理念的启示——法国秘密社团的阴谋故事,主要包括路易•菲亚德(Louis

-

阿蒂尔•祖米卓斯基的艺术

如果波兰艺术家阿蒂尔•祖米卓斯基(Artur Żmijewski)的作品在画廊展出的话,想必观众很快就被气炸锅了。许多观众一看到他那些充满争议性的录像,就进行了否定,这些作品展示给观众的图像和思想,是被一个有礼的、“规范化”的社会所排斥在外的。他的作品通常都是有残疾的人,或者是在特定的场合下,精神世界受到考验的人:例如,我们在他的作品中,看到聋儿唱歌,瘫痪病人走路,裸体陌生人在集中营煤气室进行追人游戏。尽管主题艰涩,这些作品还是和其本身的错综复杂相一致的,与它的混乱无序一样,都具有揭露性,启示性。他质疑了禁忌的定义,最终提出了关于尊严、礼节、道德更大的问题,不过,却并没有给出清楚的解决方案。

-

杰夫·昆斯和蒂诺·赛格尔

2008年剩下的几个月里,大家都被经济形势弄得人心惶惶的,而此时,在世界上最富丽堂皇的宫殿,两位当代艺术家却分别举办了两场展览,这番举动,似乎和当时的大环境很不协调。两场展览,一个是在巴黎外的凡尔赛宫的杰夫·昆斯展,一个是在米兰的瑞雷尔山庄(Villa Reale)的蒂诺·赛格尔(Tino

-

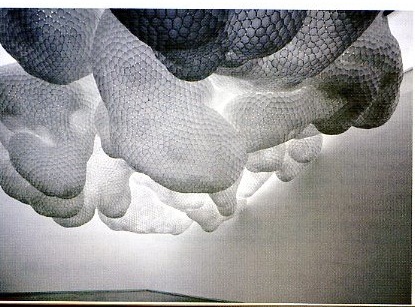

Tara Donovan

“九十年代中,塔拉·多娜文(Tara Donovan)在她的工作室进行实验时,碰倒了一大盒牙签,捡起来后,发现掉出来的那些,形成了一个形状,这个形状与牙签盒的一角相称,于是,艺术家灵机一动,有了主意。”这是Jen Mergel和Nicholas

-

南希•斯佩罗在巴塞罗那当代艺术博物馆的展览

这场跨越了艺术家55年创作生涯的回顾展《南希•斯佩罗:异议者》()Nancy Spero: Dissidances),由巴塞罗那当代艺术博物馆和马德里索菲亚皇家艺术中心组织,汇集了斯佩罗数量不菲的作品,同时也引出了它们“对文学艺术品的影射”,比如手抄本、文献、手稿。策展人Manuel J. Borja-Villel 和Rosario

-

真人真事[巴塞尔]

“Roman Abramovich可是艺术界的福星。”巴塞尔博览会开幕一天后,某位玩家在 Swissôtel的大厅喝高了,放出这样一番话。这位俄罗斯的寡头是否买走了 Krugier展台的 Giacomettis,似乎并不重要。这位亿万富翁的举动令人唏嘘不已。根据酒后小道消息,Abramovich, 这位对鲁西安·弗洛伊德有着很大兴趣的买

-

伟大的拒绝

1968年的五月风暴在巴黎自行爆发,但它并不是在单打独斗。纽约,加州的柏克莱,墨西哥城,柏林,里约热内卢,布达佩斯,华沙,布拉格,同样的运动也在这些地方一起上演着。在任何人知道“全球”这个词意味着什么的时候,它已经成为了第一场全球性的革命运动。这种同步性是令人吃惊的,尤其是就当时的科技发展而言:没有手机,互联网,没有24/7移动消息,甚至连传真机也没有。整个星球被分为两大对立阵营,断裂线弯弯曲曲地穿过世界地图。然而,五月风暴超越了每个界限,无论它代表什么。那些由于自由和民主而反对苏联“真正的社会主义”的人们,因此信奉了资本主义和美国流行文化;而那些反对资本主义的人则拒绝狭隘的资本主义道德价值,独裁主义,劳动剥削,信奉

-

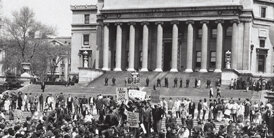

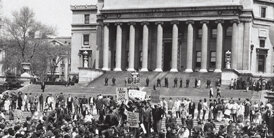

革命之前

1968年4月末哥伦比亚大学学生运动结束后的许多年,我仍然经常想起形成当时整个事件的那种无与伦比的政治创造性。它决定了美国各地所有学生运动将要采取的形式,仿佛在社会运动的热潮中某种脚本被拼贴诞生了,之后同样情节的政治剧年复一年地不断重演,具体细节根据具体情况各不相同,但核心部分从来不变。占领教学楼,提出没有商量余地的要求,成立教员特别委员会,成立激进同盟,戴袖章,写标语——这些都成了某种通用的抗议套餐。但第一次亲历学运又是另外一回事。它让我尝到了活在历史中的滋味,那种感觉到大事正在发生,但谁也不知道最后结果会怎样的滋味。那场抗议就是一次述行式即兴行动的练习。

-

隋建国:公共化的个人痕迹

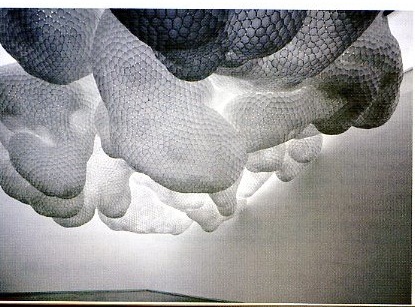

沸腾的北京,每时每刻都在呈现出新的面貌,随处可见的建筑工地, 推动着它向现代化、国际化的大都市挺进着。隋建国的个展正是在这样的生存氛围下诞生的,这就是“公共化”的前提,而在这个“公共化”面前,艺术家的“个人痕迹”又是如何延伸的呢?这次展出的作品与隋建国以往的作品有很大不同,以前是把比较单一的元素直接放大,这次是把一种元素重复组合后再放大。他将自己在城市中的感受赋予在雕塑作品中,相对于公共化的环境,这种感受是具有个人痕迹的,作品所展示的,也正是个人的欲望和思想。

-

杰夫昆斯[纽约]

从Mel Brooks(译注:美国导演、剧作家、喜剧演员、制片人,1968年曾以自编自导的电影《制作人》获得奥斯卡最佳原创剧本奖)到Martha Stewart(译注:商界女强人,家具女皇,最近二十年在美国出版界获得重要地位,写过几本书和无数有关家居艺术的文章,担任一家全国性家居杂志主编,主持两档电视节目。曾经做过股票经纪人,当过时装模特,2004年因被控内部交易入狱,2005年获释)